概要

For English Users, please select language from button on the right side.

本セミナーの開催は終了いたしました。

ご来場誠にありがとうございました。

次回は、2027年2月17日(水) ~19日(金) 東京ビッグサイトにて開催いたします。

★セミナーマイページはこちらをクリック!

★受講者の皆様へ 講演資料配布対象一覧はこちらをクリック!

メイド・イン・ジャパンの挑戦:チップレット技術が拓く新次元への道

|

Rapidus(株) 専務執行役員 エンジニアリングセンター長 工学博士 折井 靖光 |

|

講演内容

半導体産業は微細化の限界を超え、システム全体の最適化を目指す新たな時代に突入している。その中核となるのが、複数チップを高密度に統合するチップレット技術と、前工程と後工程の境界を超えた「前後融合」となる。Rapidusは、この潮流の先頭に立ち、600mmパネルパッケージという革新的な取り組みにも挑戦している。本講演では、半導体パッケージ技術の進化、前後融合がもたらす設計・製造の変革、そしてチップレット時代における日本半導体産業の復活への道筋を示す。さらに、Rapidusの経営理念である「半導体を通して人々を幸せに、豊かにし、人生を充実したものにする」というビジョンを、技術革新と社会価値創造の両面から語る。メイド・イン・ジャパンの挑戦が、世界の半導体産業にどのような新次元を切り拓くのか、その未来像を共有する。

講演者プロフィール

1986年3月 大阪大学基礎工学部卒業。日本アイ・ビー・エム株式会社 野洲事業所入社、大型コンピュー ターの実装技術からノートブックコンピューター、ハードディスクなどのモバイル製品のフリップチップを中心とした実装の生産技術・開発に従事。2009年6月 東京基礎研究所に異動し、3 次元積層デバイスの研究をリード。2012年8月サイエンス&テクノロジー部長に就任し、脳型デバイス、光インターコネクト、半導体パッケージングの3つの研究分野を統括、新川崎事業所長に就任。2016年7月長瀬産業株式会社へ入社し、商社における技術の目利き役として活動を開始。2017年4月社長直下の組織として、NVC 室(New Value Creation Office)を立ち上げ、2019年4月より執行役員に就任。2022年12月Rapidus 株式会社へ入社、専務執行役 員・3Dアセンブリ本部長に就任。 2025年4月専務執行役員・エンジニアリングセンター長に就任。 2012年9月大阪大学工学部にて博士号取得。 2015年10月 IMAPS(International Microelectronics Assembly and Packaging Society) Fellow に就任。 2016年3月IEEE EPS(Electronics Packaging Society) Region 10(Asia) Director に就任。

講演内容

半導体産業は微細化の限界を超え、システム全体の最適化を目指す新たな時代に突入している。その中核となるのが、複数チップを高密度に統合するチップレット技術と、前工程と後工程の境界を超えた「前後融合」となる。Rapidusは、この潮流の先頭に立ち、600mmパネルパッケージという革新的な取り組みにも挑戦している。本講演では、半導体パッケージ技術の進化、前後融合がもたらす設計・製造の変革、そしてチップレット時代における日本半導体産業の復活への道筋を示す。さらに、Rapidusの経営理念である「半導体を通して人々を幸せに、豊かにし、人生を充実したものにする」というビジョンを、技術革新と社会価値創造の両面から語る。メイド・イン・ジャパンの挑戦が、世界の半導体産業にどのような新次元を切り拓くのか、その未来像を共有する。

講演者プロフィール

1986年3月 大阪大学基礎工学部卒業。日本アイ・ビー・エム株式会社 野洲事業所入社、大型コンピュー ターの実装技術からノートブックコンピューター、ハードディスクなどのモバイル製品のフリップチップを中心とした実装の生産技術・開発に従事。2009年6月 東京基礎研究所に異動し、3 次元積層デバイスの研究をリード。2012年8月サイエンス&テクノロジー部長に就任し、脳型デバイス、光インターコネクト、半導体パッケージングの3つの研究分野を統括、新川崎事業所長に就任。2016年7月長瀬産業株式会社へ入社し、商社における技術の目利き役として活動を開始。2017年4月社長直下の組織として、NVC 室(New Value Creation Office)を立ち上げ、2019年4月より執行役員に就任。2022年12月Rapidus 株式会社へ入社、専務執行役 員・3Dアセンブリ本部長に就任。 2025年4月専務執行役員・エンジニアリングセンター長に就任。 2012年9月大阪大学工学部にて博士号取得。 2015年10月 IMAPS(International Microelectronics Assembly and Packaging Society) Fellow に就任。 2016年3月IEEE EPS(Electronics Packaging Society) Region 10(Asia) Director に就任。

先端パッケージングと電源効率によるAI性能のスケーリング

|

Advanced Semiconductor Engineering, Inc. Central Development Engineering Sr. Vice President Scott Chen |

|

講演内容

人工知能(AI)がこれまでにない計算性能需要を牽引する中、データセンターインフラは電源供給、熱管理、インターコネクトのスケーラビリティにおいて大きな課題に直面している。従来のアーキテクチャは物理的および効率的な限界に達しつつあり、急速に拡大するAIワークロードを支えるためには、チップレベルとシステム電源レベルの双方で革新的な取り組みが求められている。 本セッションでは、先端パッケージング技術と高効率電源ソリューションが、AIスケーラビリティを次の段階へと押し上げる方法を探る。ヘテロジニアスインテグレーション、高帯域幅チップレットインターコネクト、熱を考慮したパッケージングの革新により、演算密度および性能あたり電力効率は飛躍的に向上する。また、当社の800V HVDC電源供給アーキテクチャ向けパワーモジュールパッケージングソリューションは、AIデータセンターに高効率な基盤を提供し、変換損失の最小化、信頼性向上、さらにはラックレベルでの高い電力密度の実現を支援する。

講演者プロフィール

35年以上にわたるCuワイヤーボンディング、システムインパッケージおよび先端パッケージングの経験を有する。

2015年よりASEにて中央開発エンジニアリング担当上級副社長を務めている。

台湾半導体産業協会(TSIA)MEMS委員会副委員長(2013〜2014)。

2024年よりHiSPA(Heterogeneously Integrated Silicon Photonics Alliance)にてサプライチェーン委員会委員長を務めている。

国立台湾大学(NTU)Executive MBAプログラム修士。

NTU化学工学学士。

講演内容

人工知能(AI)がこれまでにない計算性能需要を牽引する中、データセンターインフラは電源供給、熱管理、インターコネクトのスケーラビリティにおいて大きな課題に直面している。従来のアーキテクチャは物理的および効率的な限界に達しつつあり、急速に拡大するAIワークロードを支えるためには、チップレベルとシステム電源レベルの双方で革新的な取り組みが求められている。 本セッションでは、先端パッケージング技術と高効率電源ソリューションが、AIスケーラビリティを次の段階へと押し上げる方法を探る。ヘテロジニアスインテグレーション、高帯域幅チップレットインターコネクト、熱を考慮したパッケージングの革新により、演算密度および性能あたり電力効率は飛躍的に向上する。また、当社の800V HVDC電源供給アーキテクチャ向けパワーモジュールパッケージングソリューションは、AIデータセンターに高効率な基盤を提供し、変換損失の最小化、信頼性向上、さらにはラックレベルでの高い電力密度の実現を支援する。

講演者プロフィール

35年以上にわたるCuワイヤーボンディング、システムインパッケージおよび先端パッケージングの経験を有する。

2015年よりASEにて中央開発エンジニアリング担当上級副社長を務めている。

台湾半導体産業協会(TSIA)MEMS委員会副委員長(2013〜2014)。

2024年よりHiSPA(Heterogeneously Integrated Silicon Photonics Alliance)にてサプライチェーン委員会委員長を務めている。

国立台湾大学(NTU)Executive MBAプログラム修士。

NTU化学工学学士。

【会場:東7ホール セミナー会場A】

* 翻訳について

本セッションは、AI翻訳システムを使用します。

ご聴講の際は、必ずご自身のイヤホン等をご持参ください。

>>詳細はこちら

*AI Translation System Available at This Session

Please bring your mobile phone & earphones to use the system.

>>>More Details

|

Georgia Institute of Technology Emeritus Professor/ Government of India Advisor of Indian Semiconductor mission Rao Tummala |

|

講演内容

モディ首相およびヴァイシュナウ大臣の先見的なリーダーシップのもと、インドは半導体およびパッケージの初期製造拠点の立ち上げを通じて、半導体国家として台頭し始めた。インドの潜在力は無限である。現在、インドにおける多くの国内外企業は、主として設計およびソフトウェア分野に注力しているが、これはインドが有する能力のごく一部に過ぎない。インドは、世界的な競争力を備えた半導体製品国家となるための基盤のほとんどを有しており、欠けている要素は二つのみである。

インドは、10か所の初期製造拠点を新設することで、製造分野における弱点の克服を進めている。私が主導するIDSPSの取り組みは、MeitYおよびDST、州政府、IITおよびIISc、BITSといった10の主要大学、さらに30〜50社のグローバル企業との連携のもと、10の技術分野すべてにおいて、次世代の量産可能技術の開発、人材育成、ならびにグローバルなサプライチェーン産業とのパートナーシップを推進することで、もう一つの弱点を補完するものである。

これらの要因により、インドは2030年までに世界第3位の経済規模に成長すると見込まれている。加えて、インドは世界でも有数の低コスト電子機器生産国になり得ると考えている。これらはいずれも、グローバル産業がIDSPS産業コンソーシアムを通じて研究開発投資を行う強力な動機となるものであり、新技術の創出と高度な人材育成を同時に実現し、インド企業のみならず、インドおよび世界市場に向けて外国企業による次世代製造技術の発展への道を切り拓くものである。

このような文脈において、日本は相乗的パートナーシップにおいて極めて重要な役割を果たす。インドが設計およびソフトウェア分野に強みを有する一方で、日本は世界トップクラスの製造技術を有しており、インドの半導体産業成長に必要となるほぼすべての材料およびプロセス装置を供給することが可能である。

講演者プロフィール

Rao Tummala教授はインドに生まれ、インド科学研究所(Indian Institute of Science)を卒業後、米国イリノイ大学にて博士号を取得した。その後IBMに入社し、構想から開発、製造、製品化に至る数多くの技術を創出した功績により、IBMフェローに選出された。

その後、ジョージア工科大学に移り、NSF(米国国立科学財団)のERC(工学研究センター)としてPRCを設立し、システム・オン・パッケージ(System-on-Package:SOP)のビジョンを先駆的に提唱するとともに、米国最大級かつ最も成功した産学共同開発センターの一つへと発展させた。1970年代には業界初のプラズマディスプレイを開発し、1980年代にはサーバー、メインフレーム、スーパーコンピュータ向けとして、144チップを集積した127mmサイズの先進パッケージ(チップレットに類似する構造)を実現した。また、業界初のLTCC(低温同時焼成セラミックス)を発明し、特に防衛・宇宙分野におけるRFおよび無線システムに革命をもたらした。さらに、ムーアの法則の減速に対応する概念として、System-on-Package(SOP)のビジョンを切り拓いた。

ジョージア工科大学では、グローバル産業との連携による産学共同開発センターモデルを確立し、次世代AIおよびHPC向けに、シリコン・インターポーザに代わる最先端技術としてのガラスパネルパッケージングの先駆的研究を主導した。

教育面においては、電子システムパッケージ分野における世界初かつ最大規模、最も包括的な産学共同開発型NSF ERCセンターを設立し、30名の大学・研究機関の教員、200名の博士・修士課程学生、50〜70社のグローバル企業が参画する体制を構築した。これまでに1万人を超えるパッケージング技術者を育成し、1,000名以上の博士・修士を輩出している。さらに、800本の学術論文を発表し、110件を超える特許を保有するとともに、『Microelectronics Packaging Handbook』(1988年)、『Fundamentals of Microsystem Packaging』(2001年)、『Introduction to System-on-Package』(2006年)を含む7冊の専門書・教科書を執筆した。

同教授は、IEEEデイビッド・サーノフ賞、ASM International工学材料功績賞、IEEE CPMT持続的技術功績賞をはじめ、産業界・学術界・専門学会から50以上の賞を受賞している。1999年には、US News & World Reportにより「米国競争力を支える50人のスター」の一人に選出された。また、現代パッケージングの父としての功績を称え、IEEE Rao Tummala Electronics Packaging Awardが創設されている。米国およびインド両国の工学アカデミー(National Academy of Engineering)の会員であり、IEEE、IMAPS、米国セラミックス学会のフェローでもある。

講演内容

モディ首相およびヴァイシュナウ大臣の先見的なリーダーシップのもと、インドは半導体およびパッケージの初期製造拠点の立ち上げを通じて、半導体国家として台頭し始めた。インドの潜在力は無限である。現在、インドにおける多くの国内外企業は、主として設計およびソフトウェア分野に注力しているが、これはインドが有する能力のごく一部に過ぎない。インドは、世界的な競争力を備えた半導体製品国家となるための基盤のほとんどを有しており、欠けている要素は二つのみである。

インドは、10か所の初期製造拠点を新設することで、製造分野における弱点の克服を進めている。私が主導するIDSPSの取り組みは、MeitYおよびDST、州政府、IITおよびIISc、BITSといった10の主要大学、さらに30〜50社のグローバル企業との連携のもと、10の技術分野すべてにおいて、次世代の量産可能技術の開発、人材育成、ならびにグローバルなサプライチェーン産業とのパートナーシップを推進することで、もう一つの弱点を補完するものである。

これらの要因により、インドは2030年までに世界第3位の経済規模に成長すると見込まれている。加えて、インドは世界でも有数の低コスト電子機器生産国になり得ると考えている。これらはいずれも、グローバル産業がIDSPS産業コンソーシアムを通じて研究開発投資を行う強力な動機となるものであり、新技術の創出と高度な人材育成を同時に実現し、インド企業のみならず、インドおよび世界市場に向けて外国企業による次世代製造技術の発展への道を切り拓くものである。

このような文脈において、日本は相乗的パートナーシップにおいて極めて重要な役割を果たす。インドが設計およびソフトウェア分野に強みを有する一方で、日本は世界トップクラスの製造技術を有しており、インドの半導体産業成長に必要となるほぼすべての材料およびプロセス装置を供給することが可能である。

講演者プロフィール

Rao Tummala教授はインドに生まれ、インド科学研究所(Indian Institute of Science)を卒業後、米国イリノイ大学にて博士号を取得した。その後IBMに入社し、構想から開発、製造、製品化に至る数多くの技術を創出した功績により、IBMフェローに選出された。

その後、ジョージア工科大学に移り、NSF(米国国立科学財団)のERC(工学研究センター)としてPRCを設立し、システム・オン・パッケージ(System-on-Package:SOP)のビジョンを先駆的に提唱するとともに、米国最大級かつ最も成功した産学共同開発センターの一つへと発展させた。1970年代には業界初のプラズマディスプレイを開発し、1980年代にはサーバー、メインフレーム、スーパーコンピュータ向けとして、144チップを集積した127mmサイズの先進パッケージ(チップレットに類似する構造)を実現した。また、業界初のLTCC(低温同時焼成セラミックス)を発明し、特に防衛・宇宙分野におけるRFおよび無線システムに革命をもたらした。さらに、ムーアの法則の減速に対応する概念として、System-on-Package(SOP)のビジョンを切り拓いた。

ジョージア工科大学では、グローバル産業との連携による産学共同開発センターモデルを確立し、次世代AIおよびHPC向けに、シリコン・インターポーザに代わる最先端技術としてのガラスパネルパッケージングの先駆的研究を主導した。

教育面においては、電子システムパッケージ分野における世界初かつ最大規模、最も包括的な産学共同開発型NSF ERCセンターを設立し、30名の大学・研究機関の教員、200名の博士・修士課程学生、50〜70社のグローバル企業が参画する体制を構築した。これまでに1万人を超えるパッケージング技術者を育成し、1,000名以上の博士・修士を輩出している。さらに、800本の学術論文を発表し、110件を超える特許を保有するとともに、『Microelectronics Packaging Handbook』(1988年)、『Fundamentals of Microsystem Packaging』(2001年)、『Introduction to System-on-Package』(2006年)を含む7冊の専門書・教科書を執筆した。

同教授は、IEEEデイビッド・サーノフ賞、ASM International工学材料功績賞、IEEE CPMT持続的技術功績賞をはじめ、産業界・学術界・専門学会から50以上の賞を受賞している。1999年には、US News & World Reportにより「米国競争力を支える50人のスター」の一人に選出された。また、現代パッケージングの父としての功績を称え、IEEE Rao Tummala Electronics Packaging Awardが創設されている。米国およびインド両国の工学アカデミー(National Academy of Engineering)の会員であり、IEEE、IMAPS、米国セラミックス学会のフェローでもある。

【会場:東8ホール セミナー会場C】

* 翻訳について

本セッションは、AI翻訳システムを使用します。

ご聴講の際は、必ずご自身のイヤホン等をご持参ください。

>>詳細はこちら

*AI Translation System Available at This Session

Please bring your mobile phone & earphones to use the system.

>>>More Details

【入場に関するご案内】

本講演をお申込みいただいた方は9:30頃より展示会場/セミナー会場にご入場いただけます。

10:00前に展示会場にご入場いただく際は、展示会場入口にてセミナー受講者である旨をお伝えのうえ、受講券をご提示ください。

|

(株)産業タイムズ社 取締役会長/特別編集委員 泉谷 渉 |

|

講演内容

今や時代のキーワードとなったAIは半導体、一般電子部品など様々な電子デバイスに大きなインパクトをもたらしている。次世代自動車、スマホ、パソコンに至るまでAIが搭載されていく現状とAI向け電子デバイスの展望について最新取材をベースに報告する。

講演者プロフィール

神奈川県横浜市出身。中央大学法学部政治学科卒業。40年以上にわたって第一線を走ってきた国内最古参の半導体記者であり、現在は産業タイムズ社 取締役 会長。著書には『自動車世界戦争』、『日・米・中IoT最終戦争』(以上、東洋経済新報社)、『伝説 ソニーの半導体』、『日本半導体産業 激動の21年史 2000年~2021年』、『君はニッポン100年企業の底力を見たか!!』(産業タイムズ社)など27冊がある。一般社団法人日本電子デバイス産業協会 理事 副会長。全国各地を講演と取材で飛びまわる毎日が続く。

講演内容

今や時代のキーワードとなったAIは半導体、一般電子部品など様々な電子デバイスに大きなインパクトをもたらしている。次世代自動車、スマホ、パソコンに至るまでAIが搭載されていく現状とAI向け電子デバイスの展望について最新取材をベースに報告する。

講演者プロフィール

神奈川県横浜市出身。中央大学法学部政治学科卒業。40年以上にわたって第一線を走ってきた国内最古参の半導体記者であり、現在は産業タイムズ社 取締役 会長。著書には『自動車世界戦争』、『日・米・中IoT最終戦争』(以上、東洋経済新報社)、『伝説 ソニーの半導体』、『日本半導体産業 激動の21年史 2000年~2021年』、『君はニッポン100年企業の底力を見たか!!』(産業タイムズ社)など27冊がある。一般社団法人日本電子デバイス産業協会 理事 副会長。全国各地を講演と取材で飛びまわる毎日が続く。

【会場:東7ホール セミナー会場A】

*AI Translation System Available at This Session

Please bring your mobile phone & earphones to use the system.

>>>More Details

<パネリスト>

|

(株)IHI 技術開発本部 技術企画部 主幹 佐藤 彰洋 |

|

<パネリスト>

|

(株)IHI 技術開発本部 総合開発センター 開発企画部 アシスタントマネージャー 崎坂 亮太 |

|

<パネリスト>

|

(株)IHI回転機械エンジニアリング 生産センター 横浜工場 品質管理グループ 主査 新居 達也 |

|

<パネリスト>

|

(株)ソニー・インタラクティブエンタテインメント ハードウェア設計部門 VP 鳳 康宏 |

|

<パネリスト>

|

(株)ソニー・インタラクティブエンタテインメント ハードウェア設計部門 メカ設計部 メカニカルエンジニア 坂根 領斗 |

|

<パネリスト>

|

ソニー(株) 技術開発研究所 インタラクション技術研究開発部門 ハプティクスリサーチャー 岩船 美友 |

|

<モデレーター>

|

魔改造の夜 実況 フリーアナウンサー(ボイスオン) 矢野 武 |

|

【会場:東8ホール セミナー会場B】

●質疑応答あり

【NHK魔改造の夜 × ネプコン コラボセミナー 概要】

NHKの技術開発エンタメ番組 「魔改造の夜」。 日本を代表する超一流エンジニアたちが、玩具や家電を、モンスターマシンに変貌させ、競い合う。最前線で開発・製造を続ける多忙な技術者が、なぜ「魔改造」という不思議な闘いに挑むのか? 技術者たちが「魔改造」の舞台裏のすべてを語る。

*AI Translation System Available at This Session

Please bring your mobile phone & earphones to use the system.

>>>More Details

<講演①・メインモデレーター>

|

ボストン・コンサルティング・グループ(同) マネージング ディレクター & シニア パートナー 小柴 優一 |

|

講演内容

次世代半導体産業の競争力確保には、約4万人の人材育成が必要。文科省・大学・BCGが登壇し、リ・スキリングを通じた実践的人材育成の在り方と産学官連携の方向性を多角的に議論。

講演者プロフィール

2001年にBCGに入社。

入社以前は、三菱電機株式会社の半導体事業部にて、半導体デバイス設計、各種半導体デバイスおよびモジュール統合の技術営業・マーケティングを担当。

BCGでは、テクノロジーおよび自動車セクターを中心に、大規模変革やクロスボーダーPMI(企業統合後のマネジメント)に関する豊富な経験を有する。特に、先端半導体分野において、材料・パッケージ基板・メモリ・製造装置など幅広い領域で、投資評価、リスク分析、事業デューデリジェンス支援など多様なプロジェクトをリード。

講演内容

次世代半導体産業の競争力確保には、約4万人の人材育成が必要。文科省・大学・BCGが登壇し、リ・スキリングを通じた実践的人材育成の在り方と産学官連携の方向性を多角的に議論。

講演者プロフィール

2001年にBCGに入社。

入社以前は、三菱電機株式会社の半導体事業部にて、半導体デバイス設計、各種半導体デバイスおよびモジュール統合の技術営業・マーケティングを担当。

BCGでは、テクノロジーおよび自動車セクターを中心に、大規模変革やクロスボーダーPMI(企業統合後のマネジメント)に関する豊富な経験を有する。特に、先端半導体分野において、材料・パッケージ基板・メモリ・製造装置など幅広い領域で、投資評価、リスク分析、事業デューデリジェンス支援など多様なプロジェクトをリード。

<講演②・サブモデレーター>

|

文部科学省 大臣官房審議官(総合教育政策局担当) 橋爪 淳 |

|

講演者プロフィール

平成6年、科学技術庁(現・文部科学省)に入庁。文部科学省では、研究環境・産業連携課 技術移転推進室長、研究振興局 参事官(情報担当)、科学技術・学術政策局 人材政策課長、大臣官房 参事官、大臣官房 審議官(研究開発局担当)などを歴任し、現在に至る。

講演者プロフィール

平成6年、科学技術庁(現・文部科学省)に入庁。文部科学省では、研究環境・産業連携課 技術移転推進室長、研究振興局 参事官(情報担当)、科学技術・学術政策局 人材政策課長、大臣官房 参事官、大臣官房 審議官(研究開発局担当)などを歴任し、現在に至る。

<パネリスト>

|

九州大学 経済学研究院 産業マネジメント部門 教授 目代 武史 |

|

講演者プロフィール

広島大学大学院国際協力研究科修了。東北学院大学経営学部准教授、九州大学大学院工学研究院准教授を経て現職。専門は生産管理、企業戦略。主な著書に『サプライチェーンのリスクマネジメントと組織能力』(共著、同友館、2018年)など。

講演者プロフィール

広島大学大学院国際協力研究科修了。東北学院大学経営学部准教授、九州大学大学院工学研究院准教授を経て現職。専門は生産管理、企業戦略。主な著書に『サプライチェーンのリスクマネジメントと組織能力』(共著、同友館、2018年)など。

<パネリスト>

|

九州工業大学 マイクロ化総合技術センター センター長・教授・学長特別補佐 中村 和之 |

|

講演者プロフィール

1988年九州大学大学院電気工学専攻修了後、日本電気株式会社に入社し、同社マイクロエレクトロニクス研究所で半導体集積回路の研究開発に従事。スタンフォード大学客員研究員を経て、1999年よりシリコンシステム研究所主任研究員として先端LSI開発に携わる。2001年九州工業大学マイクロ化総合技術センターに着任、2006年教授、2018年よりセンター長。現在、学長特別補佐(半導体人材育成・イノベーション推進特区担当)として、半導体製造一貫設備を利用した人材育成事業や九州地域における産学官連携活動を推進している。

講演者プロフィール

1988年九州大学大学院電気工学専攻修了後、日本電気株式会社に入社し、同社マイクロエレクトロニクス研究所で半導体集積回路の研究開発に従事。スタンフォード大学客員研究員を経て、1999年よりシリコンシステム研究所主任研究員として先端LSI開発に携わる。2001年九州工業大学マイクロ化総合技術センターに着任、2006年教授、2018年よりセンター長。現在、学長特別補佐(半導体人材育成・イノベーション推進特区担当)として、半導体製造一貫設備を利用した人材育成事業や九州地域における産学官連携活動を推進している。

<パネリスト>

|

広島大学 半導体産業技術研究所 教授 後藤 秀樹 |

|

講演者プロフィール

1993年広島大学工学研究科修了後、日本電信電話株式会社に入社。NTT基礎研究所にて、光半導体の作製と評価、および量子デバイスへの応用研究に従事。2008年同社NTT物性科学基礎研究所 主幹研究員。2019年同所 研究所長。2022年広島大学ナノデバイス研究所教授着任。2024年同大学半導体産業技術研究所教授。光電融合・量子デバイスの研究および半導体デバイスの教育に従事。現在に至る。

講演者プロフィール

1993年広島大学工学研究科修了後、日本電信電話株式会社に入社。NTT基礎研究所にて、光半導体の作製と評価、および量子デバイスへの応用研究に従事。2008年同社NTT物性科学基礎研究所 主幹研究員。2019年同所 研究所長。2022年広島大学ナノデバイス研究所教授着任。2024年同大学半導体産業技術研究所教授。光電融合・量子デバイスの研究および半導体デバイスの教育に従事。現在に至る。

【会場:東8ホール セミナー会場C】

本セッションでは、文部科学省 橋爪様、ボストン・コンサルティング・グループ(同) 小柴様による講演後、九州工業大学 中村教授、九州大学 目代教授、広島大学 後藤教授をお迎えし、半導体産業における人材育成や産学官連携についてパネルディスカッションを行いますので、奮ってご参加ください。

*AI Translation System Available at This Session

Please bring your mobile phone & earphones to use the system.

>>>More Details

※文部科学省 橋爪様のみ、データにてテキスト配布がございます。

富岳NEXTプロジェクト: HPCとAIを担うポストエクサスケール次世代計算基盤実現への挑戦

|

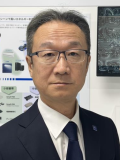

(国研)理化学研究所 計算科学研究センター 次世代計算基盤開発部門 次世代計算基盤システム開発ユニット ユニットリーダー 佐野 健太郎 |

|

講演内容

日本のフラッグシップスーパーコンピュータである「富岳」は、様々な科学・産業応用への利用や2023年ゴードン・ベル賞最終候補への選出など、顕著な成果を上げてきた。現在、理化学研究所は、HPCとAIの両方を担う次世代の計算基盤の調査研究を終え、2030年頃の稼働開始を目指すスーパーコンピュータ「富岳NEXT」の開発を行っている。本講演では、調査研究により得られた知見、HPCとAIに関する目指すべき方向性や目標性能、想定されるアーキテクチャなどについて「富岳NEXT」開発プロジェクトの概要を紹介する。

講演者プロフィール

2017年より理化学研究所 計算科学研究センター(R-CCS)のプロセッサ研究チームのチームプリンシパルとして、将来の高性能プロセッサやシステムの研究開発に従事。東北大学先端計算機システム研究室客員教授。2000年に東北大学大学院情報科学研究科博士課程修了。2000年から2018年まで東北大学助手および准教授。2006年~2007年にインペリアル・カレッジロンドン コンピューティング学科客員研究員、マクセル・テクノロジー株式会社客員研究員。現在の研究テーマは、粗粒度再構成可能アレイ(CGRA)などのデータフロープロセッサアーキテクチャ、FPGAベースの高性能再構成可能コンピューティング、問題特化型プロセッサ、次世代スーパーコンピューティングのためのシステムアーキテクチャ、誤り耐性汎用量子計算機のための量子誤り訂正技術など。

講演内容

日本のフラッグシップスーパーコンピュータである「富岳」は、様々な科学・産業応用への利用や2023年ゴードン・ベル賞最終候補への選出など、顕著な成果を上げてきた。現在、理化学研究所は、HPCとAIの両方を担う次世代の計算基盤の調査研究を終え、2030年頃の稼働開始を目指すスーパーコンピュータ「富岳NEXT」の開発を行っている。本講演では、調査研究により得られた知見、HPCとAIに関する目指すべき方向性や目標性能、想定されるアーキテクチャなどについて「富岳NEXT」開発プロジェクトの概要を紹介する。

講演者プロフィール

2017年より理化学研究所 計算科学研究センター(R-CCS)のプロセッサ研究チームのチームプリンシパルとして、将来の高性能プロセッサやシステムの研究開発に従事。東北大学先端計算機システム研究室客員教授。2000年に東北大学大学院情報科学研究科博士課程修了。2000年から2018年まで東北大学助手および准教授。2006年~2007年にインペリアル・カレッジロンドン コンピューティング学科客員研究員、マクセル・テクノロジー株式会社客員研究員。現在の研究テーマは、粗粒度再構成可能アレイ(CGRA)などのデータフロープロセッサアーキテクチャ、FPGAベースの高性能再構成可能コンピューティング、問題特化型プロセッサ、次世代スーパーコンピューティングのためのシステムアーキテクチャ、誤り耐性汎用量子計算機のための量子誤り訂正技術など。

HPC/AIインターコネクトの技術動向と富岳NEXT基本設計

|

富士通(株) 先端技術開発本部 システム開発統括部 プリンシパルアーキテクト 安島 雄一郎 |

|

講演内容

HPCおよびAIシステムはインターコネクトと呼ばれるシステムネットワークによって構築され、従来のデータセンター・ネットワークとは必要とされる機能、性能が大きく異なる。本講演では近年のHPC/AIインターコネクトの技術動向を概観し、富岳NEXT基本設計に与える影響についても述べる。

講演者プロフィール

2002年3月東京大学大学院工学系研究科情報工学専攻卒、博士(工学)。同年株式会社富士通研究所に入社、2006年からスーパーコンピュータ開発に従事、「京」および「富岳」の開発に従事しTofuインターコネクトシリーズを開発。2014年全国発明表彰恩賜発明賞受賞、2020年紫綬褒章受章。

講演内容

HPCおよびAIシステムはインターコネクトと呼ばれるシステムネットワークによって構築され、従来のデータセンター・ネットワークとは必要とされる機能、性能が大きく異なる。本講演では近年のHPC/AIインターコネクトの技術動向を概観し、富岳NEXT基本設計に与える影響についても述べる。

講演者プロフィール

2002年3月東京大学大学院工学系研究科情報工学専攻卒、博士(工学)。同年株式会社富士通研究所に入社、2006年からスーパーコンピュータ開発に従事、「京」および「富岳」の開発に従事しTofuインターコネクトシリーズを開発。2014年全国発明表彰恩賜発明賞受賞、2020年紫綬褒章受章。

【会場:東8ホール セミナー会場C】

*AI Translation System Available at This Session

Please bring your mobile phone & earphones to use the system.

>>>More Details

<パネリスト>

|

(株)デンソー パワトレインシステム事業グループ 統括部長 進藤 祐輔 |

|

講演者プロフィール

2001年、株式会社デンソーに入社し、車両電動化開発に従事。パワーエレクトロニクス製品(インバータ、コンバータ、充電器)、バッテリーマネジメントシステムの開発・設計を担当。

2022年よりエレクトリフィケーションシステム開発部長、2025年よりパワトレインシステム事業グループ 統括部長(技術)に就任し、現在に至る。

講演者プロフィール

2001年、株式会社デンソーに入社し、車両電動化開発に従事。パワーエレクトロニクス製品(インバータ、コンバータ、充電器)、バッテリーマネジメントシステムの開発・設計を担当。

2022年よりエレクトリフィケーションシステム開発部長、2025年よりパワトレインシステム事業グループ 統括部長(技術)に就任し、現在に至る。

<パネリスト>

|

ニデック(株) 製品技術研究所 インバータシステム開発プロジェクト長 大門 一顕 |

|

講演者プロフィール

1998年10月、カルソニック株式会社(現・マレリ株式会社)に入社し、BEV・FCV用車載機開発やMBDを含むプロセス開発を推進。2008年には完成車メーカへ出向し、BEV/HEV用パワーモジュール・インバータ開発に従事。帰任後の2012年には、BEV/SHV用インバータの量産開発に加え、CON・OBC・PDUの先行開発や大学との産学連携によるパワーエレクトロニクス分野の要素技術開発を牽引。2022年11月、日本電産株式会社(現・ニデック株式会社)に入社し、2024年より製品技術研究所にて、安全管理に基づく信頼設計の体系化と技術伝承に取り組んでいる。

講演者プロフィール

1998年10月、カルソニック株式会社(現・マレリ株式会社)に入社し、BEV・FCV用車載機開発やMBDを含むプロセス開発を推進。2008年には完成車メーカへ出向し、BEV/HEV用パワーモジュール・インバータ開発に従事。帰任後の2012年には、BEV/SHV用インバータの量産開発に加え、CON・OBC・PDUの先行開発や大学との産学連携によるパワーエレクトロニクス分野の要素技術開発を牽引。2022年11月、日本電産株式会社(現・ニデック株式会社)に入社し、2024年より製品技術研究所にて、安全管理に基づく信頼設計の体系化と技術伝承に取り組んでいる。

<パネリスト>

|

富士電機(株) 半導体事業本部 事業統括部 統括部長 太田 裕之 |

|

講演内容

1994年、富士電機株式会社に入社。パワー半導体、アナログIC、複合デバイスの設計・製品開発に従事。2019年より半導体事業の事業戦略に携わり、2025年から事業統括部長を務める。工学博士。

講演内容

1994年、富士電機株式会社に入社。パワー半導体、アナログIC、複合デバイスの設計・製品開発に従事。2019年より半導体事業の事業戦略に携わり、2025年から事業統括部長を務める。工学博士。

<モデレーター>

|

名古屋大学 未来材料・システム研究所 未来エレクトロニクス集積研究センター 教授 山本 真義 |

|

講演者プロフィール

2003年山口大学理工学研究科博士取得後、サンケン電気株式会社、島根大学総合理工学部講師を経て、2011年より島根大学総合理工学部准教授着任。2017年より名古屋大学未来材料・システム研究所教授着任。パワーエレクトロニクス全般 (磁気、制御、回路方式、半導体駆動)に関する研究に従事。博士 (工学)。IEEE、電気学会、電子情報通信学会会員。応用は航空機電動化、自動車電動化、ワイヤレス給電の三本柱。日本の大学研究室としては珍しく、共同研究企業は40社を超え、海外の完成車メーカーとも強いコネクションを持つ。産学連携活動を強力に推進しており、企業との共同特許出願数も多数。共同研究だけでなく、各企業の戦略コンサルタントも請け負い、技術顧問としての活動も幅広い。

講演者プロフィール

2003年山口大学理工学研究科博士取得後、サンケン電気株式会社、島根大学総合理工学部講師を経て、2011年より島根大学総合理工学部准教授着任。2017年より名古屋大学未来材料・システム研究所教授着任。パワーエレクトロニクス全般 (磁気、制御、回路方式、半導体駆動)に関する研究に従事。博士 (工学)。IEEE、電気学会、電子情報通信学会会員。応用は航空機電動化、自動車電動化、ワイヤレス給電の三本柱。日本の大学研究室としては珍しく、共同研究企業は40社を超え、海外の完成車メーカーとも強いコネクションを持つ。産学連携活動を強力に推進しており、企業との共同特許出願数も多数。共同研究だけでなく、各企業の戦略コンサルタントも請け負い、技術顧問としての活動も幅広い。

【会場:東7ホール セミナー会場A】

【車載パワーデバイスサミット 概要】

本サミットは、自動車の電動化を支える企業が集まり、他ではめったに聞けないテクニカルなディスカッションが繰り広げられる特別企画です。

(株)デンソー、ニデック(株)、富士電機(株)のトップエンジニアをパネリストに迎え、モデレーターとして名古屋大学 山本真義教授が議論をリードします。※社名50音順

テーマは「車載パワーデバイス技術」「電動化における課題と展望」「次世代モビリティへの応用」など、電動化の現在と未来を見据えた内容です

当日は質疑応答の時間も設けておりますので、ぜひ奮ってご参加ください。

*AI Translation System Available at This Session

Please bring your mobile phone & earphones to use the system.

>>>More Details

AI時代のデータセンターハードウェアの展望:変化と課題

|

(株)NTTファシリティーズ データセンターエンジニアリング事業本部エネルギー部門 担当部長 西田 龍一 |

|

講演内容

AI関連サービスの深化・拡大は、データセンターに大きくかつ不連続な変化をもたらす可能性がある。

とりわけ、電力の規模・密度とサービスの質、さらには社会環境の変化がその影響因子になりうる。

本講演では変化の対象範囲と方向性を展望し、課題について可能な限り考察する。

講演者プロフィール

2004年NTTファシリティーズ入社。通信施設およびデータセンター用冷却システムの研究・開発に従事したのち、ハイパースケールデータセンター黎明期だった2013年頃よりデータセンターファシリティ関連のソリューション開発とセールスエンジニアとして一貫して従事。JDCCなど業界団体でも活動。2024年より現職。東京理科大学工学研究科 機械工学専攻修了。技術士(機械部門)、弁理士。

講演内容

AI関連サービスの深化・拡大は、データセンターに大きくかつ不連続な変化をもたらす可能性がある。

とりわけ、電力の規模・密度とサービスの質、さらには社会環境の変化がその影響因子になりうる。

本講演では変化の対象範囲と方向性を展望し、課題について可能な限り考察する。

講演者プロフィール

2004年NTTファシリティーズ入社。通信施設およびデータセンター用冷却システムの研究・開発に従事したのち、ハイパースケールデータセンター黎明期だった2013年頃よりデータセンターファシリティ関連のソリューション開発とセールスエンジニアとして一貫して従事。JDCCなど業界団体でも活動。2024年より現職。東京理科大学工学研究科 機械工学専攻修了。技術士(機械部門)、弁理士。

1MW時代:進化するAIと電力供給の未来

|

インフィニオン テクノロジーズ ジャパン(株) コンシューマー コンピューティング&コミュニケーション (C3) 事業本部 テクニカル マーケティング部 シニア ディレクター 浦川 辰也 |

|

講演内容

生成AIの普及によりデータセンターの電力需要が急増している。本講演では、1MW級のラック対応に向けた高電圧直流給電(HVDC)の最新情報や、次世代技術のSST(半導体変圧器)、SSCB(半導体遮断器)など、進化する電力供給モデルについて紹介する。

講演者プロフィール

1999年、熊本大学工学部電気情報工学科卒業。同年、日本電気株式会社に入社し、高周波半導体ICの設計開発、拡販活動に従事。所属事業部の独立、合併に伴いNEC化合物デバイス株式会社、NECエレクトロニクス株式会社、ルネサスエレクトロニクス株式会社に所属し、2013年、インフィニオンテクノロジーズジャパン株式会社入社。パワーマネージメント&マルチマーケット事業本部にて、高周波半導体IC及びセンサー製品の拡販に従事し、2021年、センサーシステムズ&IoT部長に就任。2024年より現職。

講演内容

生成AIの普及によりデータセンターの電力需要が急増している。本講演では、1MW級のラック対応に向けた高電圧直流給電(HVDC)の最新情報や、次世代技術のSST(半導体変圧器)、SSCB(半導体遮断器)など、進化する電力供給モデルについて紹介する。

講演者プロフィール

1999年、熊本大学工学部電気情報工学科卒業。同年、日本電気株式会社に入社し、高周波半導体ICの設計開発、拡販活動に従事。所属事業部の独立、合併に伴いNEC化合物デバイス株式会社、NECエレクトロニクス株式会社、ルネサスエレクトロニクス株式会社に所属し、2013年、インフィニオンテクノロジーズジャパン株式会社入社。パワーマネージメント&マルチマーケット事業本部にて、高周波半導体IC及びセンサー製品の拡販に従事し、2021年、センサーシステムズ&IoT部長に就任。2024年より現職。

【会場:東7ホール セミナー会場A】

*AI Translation System Available at This Session

Please bring your mobile phone & earphones to use the system.

>>>More Details

※12/17(水)付でインフィニオン テクノロジーズ ジャパン(株)の講師が変更となりました。

※(株)NTTファシリティーズ 西田 龍一様については講演スライド配布はございませんので、ご了承ください。

|

StarPower Semiconductor Ltd. R&D Director Zhihong Liu |

|

講演内容

本講演では、パワー半導体デバイスの開発状況や技術トレンド、中国市場の現状と新たな応用分野、さらにStarPower社における開発戦略について紹介する。

講演者プロフィール

Zhihong Liu博士は、浙江大学で博士号を取得。現在、StarPower社にてパワーモジュール研究開発ディレクターを務め、IGBT、SiC、GaNパワーモジュールの開発を統括している。

講演内容

本講演では、パワー半導体デバイスの開発状況や技術トレンド、中国市場の現状と新たな応用分野、さらにStarPower社における開発戦略について紹介する。

講演者プロフィール

Zhihong Liu博士は、浙江大学で博士号を取得。現在、StarPower社にてパワーモジュール研究開発ディレクターを務め、IGBT、SiC、GaNパワーモジュールの開発を統括している。

【会場:東7ホール セミナー会場A】

●質疑応答あり

* 翻訳について

本セッションは、AI翻訳システムを使用します。

ご聴講の際は、必ずご自身のイヤホン等をご持参ください。

>>詳細はこちら

*AI Translation System Available at This Session

Please bring your mobile phone & earphones to use the system.

>>>More Details

※12/24付で講演時間が変更となりました

スマートフォン、AIサーバー業界見通し

|

みずほ証券(株) エクイティ調査部 グローバル・ヘッド・オブ・テクノロジー・リサーチ/シニアアナリスト 中根 康夫 |

|

講演内容

スマートフォンやAIサーバー業界の最新状況と26年以降の見通しについて、1) スマホではAppleを中心としたブランド、2) APなど半導体やLCD、OLED、タッチパネルなどディスプレイ、3) 折りたたみ式などフォームファクター、4) カメラ、5) 時計、ARゴーグルなど周辺機器、6) AIサーバーではNVIDIAなどのGPU、BroadcomなどのASIC、周辺部品やODM視点、7) 米中関係、などから多角的に分析、見解を述べる。

講演者プロフィール

91年、上智大学卒業。大和総研に入社し、未公開のベンチャー企業の調査業務を担当。95年、台湾にて語学留学、97年、大和総研台北支所に配属。台湾・中国のエレクトロニクス産業を担当。01年、ドイツ証券に入社。民生電機セクター、フラットパネルディスプレイ関連産業全般、アジアのエレクトロニクスセクターを担当。15年8月、みずほ証券入社、シニアアナリスト、Global Head of Technology Research。現在に至る。

講演内容

スマートフォンやAIサーバー業界の最新状況と26年以降の見通しについて、1) スマホではAppleを中心としたブランド、2) APなど半導体やLCD、OLED、タッチパネルなどディスプレイ、3) 折りたたみ式などフォームファクター、4) カメラ、5) 時計、ARゴーグルなど周辺機器、6) AIサーバーではNVIDIAなどのGPU、BroadcomなどのASIC、周辺部品やODM視点、7) 米中関係、などから多角的に分析、見解を述べる。

講演者プロフィール

91年、上智大学卒業。大和総研に入社し、未公開のベンチャー企業の調査業務を担当。95年、台湾にて語学留学、97年、大和総研台北支所に配属。台湾・中国のエレクトロニクス産業を担当。01年、ドイツ証券に入社。民生電機セクター、フラットパネルディスプレイ関連産業全般、アジアのエレクトロニクスセクターを担当。15年8月、みずほ証券入社、シニアアナリスト、Global Head of Technology Research。現在に至る。

「2025年のスマートフォンの実装技術と今後は?」

|

セミコンサルト 代表 上田 弘孝 |

|

講演内容

スマートフォンの差別化は、①カメラ高性能化、②大型・高精細AMOLED display、③デザイン性、④AI技術を併用した操作性の向上、⑤長時間駆動、など、この10年変化は少ない。 本講演では、2025年の最新スマホ・5メーカー品の差別化技術と半導体技術を比較し、次世代スマホがどうなっていくのかを検証したい。

講演者プロフィール

1981年、半導体パッケージ材料メーカーでの技術開発を皮切りに、米国・Motorola社での品質管理や半導体パッケージ開発の任にあたり、世界中の関連メーカーの品質監査や技術開発の経験を生かし、2002年より、電子機器や自動車関連電装部品の解析を通して技術トレンドや開発要求など、解析結果をベースに技術コンサルタント会社を設立し、現在に至る。

講演内容

スマートフォンの差別化は、①カメラ高性能化、②大型・高精細AMOLED display、③デザイン性、④AI技術を併用した操作性の向上、⑤長時間駆動、など、この10年変化は少ない。 本講演では、2025年の最新スマホ・5メーカー品の差別化技術と半導体技術を比較し、次世代スマホがどうなっていくのかを検証したい。

講演者プロフィール

1981年、半導体パッケージ材料メーカーでの技術開発を皮切りに、米国・Motorola社での品質管理や半導体パッケージ開発の任にあたり、世界中の関連メーカーの品質監査や技術開発の経験を生かし、2002年より、電子機器や自動車関連電装部品の解析を通して技術トレンドや開発要求など、解析結果をベースに技術コンサルタント会社を設立し、現在に至る。

【会場:東8ホール セミナー会場B】

●質疑応答あり

コースリーダー:フレックスリンク・テクノロジー(株) 松本 博文

サブコースリーダー:パナソニック インダストリー(株) 広川 祐樹

*AI Translation System Available at This Session

Please bring your mobile phone & earphones to use the system.

>>>More Details

【入場に関するご案内】

本講演をお申込みいただいた方は9:30頃より展示会場/セミナー会場にご入場いただけます。

10:00前に展示会場にご入場いただく際は、展示会場入口にてセミナー受講者である旨をお伝えのうえ、受講券をご提示ください。

※セミコンサルト 上田 弘孝様については講演スライド配布はございませんので、ご了承ください。

高速・高周波用途向け基板材料の技術開発動向

|

パナソニック インダストリー(株) 電子材料事業部 電子基材BU 技術一部 部長 藤澤 洋之 |

|

講演内容

パナソニック インダストリー株式会社では、AIの進化やIoT社会の発展に伴う高速通信市場における更なる大容量化・高速化へのニーズに応えるために、次世代高速伝送用のプリント配線基板材料の開発に取り組んでいる。本講演では低Dk/Dfを実現することで伝送損失を低減する材料設計のコンセプトや手法、および新商品の開発状況や今後の展望について紹介する。

講演者プロフィール

2005年8月に松下電工株式会社に入社。商品開発部に所属し、高速通信やモバイル、車載用プリント配線板材料の開発に従事。現在に至る。

講演内容

パナソニック インダストリー株式会社では、AIの進化やIoT社会の発展に伴う高速通信市場における更なる大容量化・高速化へのニーズに応えるために、次世代高速伝送用のプリント配線基板材料の開発に取り組んでいる。本講演では低Dk/Dfを実現することで伝送損失を低減する材料設計のコンセプトや手法、および新商品の開発状況や今後の展望について紹介する。

講演者プロフィール

2005年8月に松下電工株式会社に入社。商品開発部に所属し、高速通信やモバイル、車載用プリント配線板材料の開発に従事。現在に至る。

「6G時代の幕開け」 ~クラウドからエッジへ拡張する分散AIを支えるチップレットパッケージと光電融合~

|

(株)SBRテクノロジー 代表取締役 西尾 俊彦 |

|

講演内容

6G時代の到来により、AIは集中型データセンターから分散型エッジ環境へと拡張しつつある。この変化は、演算と通信の新たな融合を求めている。チップレットを活用した先端パッケージと光電融合ネットワークは、次世代分散AI基盤を支える要素であり、高帯域フォトニック接続と異種チップ統合を実現する。本講演では、スケーラブルで省電力な6Gクラスシステムを目指すための開発課題、材料・設計革新、技術マイルストーンを俯瞰し、材料・基板・装置・検査の各分野が連携して進化するパッケージングエコシステムの方向性を展望する。

講演者プロフィール

1988年より:日本IBM(株)半導体研究所(野洲)にてビルドアップ基板とフリップチップの開発

2003年より: IBM Distinguished Engineer (技術理事)

2011年より: STATSChipPAC Ltd.( 同日本法人代表)

2015年より: (株)SBRテクノロジー 設立

講演内容

6G時代の到来により、AIは集中型データセンターから分散型エッジ環境へと拡張しつつある。この変化は、演算と通信の新たな融合を求めている。チップレットを活用した先端パッケージと光電融合ネットワークは、次世代分散AI基盤を支える要素であり、高帯域フォトニック接続と異種チップ統合を実現する。本講演では、スケーラブルで省電力な6Gクラスシステムを目指すための開発課題、材料・設計革新、技術マイルストーンを俯瞰し、材料・基板・装置・検査の各分野が連携して進化するパッケージングエコシステムの方向性を展望する。

講演者プロフィール

1988年より:日本IBM(株)半導体研究所(野洲)にてビルドアップ基板とフリップチップの開発

2003年より: IBM Distinguished Engineer (技術理事)

2011年より: STATSChipPAC Ltd.( 同日本法人代表)

2015年より: (株)SBRテクノロジー 設立

【会場:東8ホール セミナー会場C】

●質疑応答あり

コースリーダー:パナソニック インダストリー(株) 広川 祐樹

サブコースリーダー:フレックスリンク・テクノロジー(株) 松本 博文

*AI Translation System Available at This Session

Please bring your mobile phone & earphones to use the system.

>>>More Details

光電融合を見据えた次世代半導体パッケージ向け樹脂材料の開発

|

味の素(株) バイオ・ファイン研究所 主席研究員 唐川 成弘 |

|

講演内容

近年、生成AI等の進展に伴う高速・大容量通信の需要に応えるため光インターコネクト技術が注目されており、弊社では光電コパッケージ向けの絶縁材料の開発を行っている。本講演ではポリマー導波路向けの材料紹介と作製した導波路の挙動について報告する。

講演者プロフィール

2007年3月、九州大学大学院工学府を卒業。2007年4月、味の素株式会社に入社。次世代層間絶縁材料「味の素ビルドアップフィルム(ABF)」の開発に従事。2009年より味の素ファインテクノ株式会社へ出向し、ABFのテクニカルサポートや新領域探索業務を担当。2015年から味の素株式会社バイオ・ファイン研究所にて、新規製品の開発に従事。感光性層間絶縁材、ソルダーレジスト材料、ポリマー導波路材料などの開発を手掛け、現在に至る。

講演内容

近年、生成AI等の進展に伴う高速・大容量通信の需要に応えるため光インターコネクト技術が注目されており、弊社では光電コパッケージ向けの絶縁材料の開発を行っている。本講演ではポリマー導波路向けの材料紹介と作製した導波路の挙動について報告する。

講演者プロフィール

2007年3月、九州大学大学院工学府を卒業。2007年4月、味の素株式会社に入社。次世代層間絶縁材料「味の素ビルドアップフィルム(ABF)」の開発に従事。2009年より味の素ファインテクノ株式会社へ出向し、ABFのテクニカルサポートや新領域探索業務を担当。2015年から味の素株式会社バイオ・ファイン研究所にて、新規製品の開発に従事。感光性層間絶縁材、ソルダーレジスト材料、ポリマー導波路材料などの開発を手掛け、現在に至る。

先端半導体・次世代光集積回路に向けた超薄チップ実装技術のご紹介

|

東レエンジニアリング(株) 開発部門 技監 新井 義之 |

|

講演内容

AI需要の高まりによりデータセンターへの投資が加速する中、省電力と高性能を両立する先端半導体・光集積回路では、極薄チップの実装技術への供給が高まっている。

高いスループットで極薄チップの実装を可能にするレーザ転写技術の開発状況をご紹介する。

講演者プロフィール

1990年近畿大学 理工学部 機械工学科卒業 同年東レエンジニアリング株式会社入社

2015年 博士(工学)を取得、

主にフリップチップボンダーの開発、μLED向けレーザー転写装置の開発を担当し、

現在は、極薄チップ実装技術、CVD薄膜技術の応用開発に従事

講演内容

AI需要の高まりによりデータセンターへの投資が加速する中、省電力と高性能を両立する先端半導体・光集積回路では、極薄チップの実装技術への供給が高まっている。

高いスループットで極薄チップの実装を可能にするレーザ転写技術の開発状況をご紹介する。

講演者プロフィール

1990年近畿大学 理工学部 機械工学科卒業 同年東レエンジニアリング株式会社入社

2015年 博士(工学)を取得、

主にフリップチップボンダーの開発、μLED向けレーザー転写装置の開発を担当し、

現在は、極薄チップ実装技術、CVD薄膜技術の応用開発に従事

【会場:東7ホール セミナー会場A】

●質疑応答あり

コースリーダー:(株)レゾナック 垣谷 稔

サブコースリーダー:OKIサーキットテクノロジー(株) 飯長 裕

*AI Translation System Available at This Session

Please bring your mobile phone & earphones to use the system.

>>>More Details

【入場に関するご案内】

本講演をお申込みいただいた方は9:30頃より展示会場/セミナー会場にご入場いただけます。

10:00前に展示会場にご入場いただく際は、展示会場入口にてセミナー受講者である旨をお伝えのうえ、受講券をご提示ください。

半導体デバイスのイノベーションを加速する異種材料接合技術CFB

|

沖電気工業(株) グローバルマーケティングセンター 副センター長 鈴木 貴人 |

|

講演内容

「Crystal Film Bonding (CFB)」は2006年に世界に先駆けて量産化に成功したOKI独自の半導体異種材料接合技術。本講演では、CFBの概要と実績を紹介した上で、CFBが加速する半導体デバイスのイノベーション戦略について述べる。

講演者プロフィール

2001年3月、信州大学大学院修了。沖電気工業株式会社へ入社。化合物半導体デバイスの研究・開発に従事する中で、電子写真プリンターに搭載されるプリントヘッド用のLEDチップ(砒化ガリウム)とドライバーICチップ(シリコン)を機能集積するCFBの研究・開発に注力。2024年4月より、同社グローバルマーケティングセンター副センター長として、CFBを活用した事業化推進を担当し、現在に至る。

講演内容

「Crystal Film Bonding (CFB)」は2006年に世界に先駆けて量産化に成功したOKI独自の半導体異種材料接合技術。本講演では、CFBの概要と実績を紹介した上で、CFBが加速する半導体デバイスのイノベーション戦略について述べる。

講演者プロフィール

2001年3月、信州大学大学院修了。沖電気工業株式会社へ入社。化合物半導体デバイスの研究・開発に従事する中で、電子写真プリンターに搭載されるプリントヘッド用のLEDチップ(砒化ガリウム)とドライバーICチップ(シリコン)を機能集積するCFBの研究・開発に注力。2024年4月より、同社グローバルマーケティングセンター副センター長として、CFBを活用した事業化推進を担当し、現在に至る。

ダイレクト露光技術の最新技術紹介

|

(株)LE-TECHNOLOGY 代表取締役CEO 李 徳 |

|

講演内容

最先端のパッケージ基板とインターポーザの要求精度を達成する最先端のダイレクト露光装置の技術動向、ならびに最新技術を紹介する。

講演者プロフィール

1999年3月 東海大学工学部を卒業し、株式会社ユニオン光学に入社。以後は高精度光学系、露光装置の開発に従事する。

2018年8月 株式会社EORICを設立。産業用光学系、露光関連技術の開発を開始。2023年5月 株式会社LE-TECHNOLOGYを設立し代表取締役CEOに就任。ハイエンドダイレクト露光装置の開発、製造、販売を開始し、現在に至る。

講演内容

最先端のパッケージ基板とインターポーザの要求精度を達成する最先端のダイレクト露光装置の技術動向、ならびに最新技術を紹介する。

講演者プロフィール

1999年3月 東海大学工学部を卒業し、株式会社ユニオン光学に入社。以後は高精度光学系、露光装置の開発に従事する。

2018年8月 株式会社EORICを設立。産業用光学系、露光関連技術の開発を開始。2023年5月 株式会社LE-TECHNOLOGYを設立し代表取締役CEOに就任。ハイエンドダイレクト露光装置の開発、製造、販売を開始し、現在に至る。

【会場:東8ホール セミナー会場C】

●質疑応答あり

コースリーダー:OKIサーキットテクノロジー(株) 飯長 裕

サブコースリーダー:(株)レゾナック 垣谷 稔

*AI Translation System Available at This Session

Please bring your mobile phone & earphones to use the system.

>>>More Details

レーザー励起電子加熱による透明材料の超高速穴あけ加工の実現

|

東京大学 機械工学専攻 特任研究員 Ren Guoqi |

|

講演内容

ガラス基板は次世代半導体に不可欠な材料であるが,その硬さと脆さのため加工が難しい。エッチング法は一般的であるものの、多工程かつ環境負荷の問題を抱えている。レーザ加工は代替手段として注目されているが、半導体応用に必要とされる微細孔(深さ1 mm以上、直径100 µm以下)の形成には数十秒を要する。本研究では、我々が開発した過渡選択的レーザ(TSL)技術にベッセルビームを組み合わせることで、従来比最大100万倍速の超高速マイクロドリリングを実現した。具体的には、ガラス内部に一過的なプラズマフィラメントを生成し、マイクロ秒レーザによって励起領域のみを選択的に除去する。この手法により、厚さ1 mmのガラス基板に直径3 µmの貫通孔を20 µsで形成することに成功した。本成果は、次世代半導体分野におけるガラス基板加工技術として大きな可能性を有している。

講演者プロフィール

Ren Guoqi博士は東京大学の特任研究員である。2023年に東京大学で博士号を取得し、超高速レーザ加工およびレーザ開発に関する研究を行った。現在の研究関心は、革新的なレーザ加工手法およびレーザシステムの開発にある。

講演内容

ガラス基板は次世代半導体に不可欠な材料であるが,その硬さと脆さのため加工が難しい。エッチング法は一般的であるものの、多工程かつ環境負荷の問題を抱えている。レーザ加工は代替手段として注目されているが、半導体応用に必要とされる微細孔(深さ1 mm以上、直径100 µm以下)の形成には数十秒を要する。本研究では、我々が開発した過渡選択的レーザ(TSL)技術にベッセルビームを組み合わせることで、従来比最大100万倍速の超高速マイクロドリリングを実現した。具体的には、ガラス内部に一過的なプラズマフィラメントを生成し、マイクロ秒レーザによって励起領域のみを選択的に除去する。この手法により、厚さ1 mmのガラス基板に直径3 µmの貫通孔を20 µsで形成することに成功した。本成果は、次世代半導体分野におけるガラス基板加工技術として大きな可能性を有している。

講演者プロフィール

Ren Guoqi博士は東京大学の特任研究員である。2023年に東京大学で博士号を取得し、超高速レーザ加工およびレーザ開発に関する研究を行った。現在の研究関心は、革新的なレーザ加工手法およびレーザシステムの開発にある。

アオイ電子の先端PLP技術開発と応用

|

アオイ電子(株) 取締役 先端パッケージ推進本部長 相沢 吉昭 |

|

講演内容

半導体性能に占めるパッケージ特性の影響が増加している。特にハイエンドロジックのチップレット集積、AI/EV電源の基板埋込は性能向上のパッケージトレンドとなっている。これらに共通して対応できる、アオイ電子が開発している先端パネルレベルパッケージを紹介する。

講演者プロフィール

1985年東芝に入社、主に光半導体の製品技術、小信号半導体の応用技術を担当、2003年からは先端集積デバイス開発部長として、ディスクリート、高周波、パワー、アナログデバイスの開発に従事。2015年から東芝セミコンダクタータイランドの現地法人長として、後工程製造を経験。2020年アオイ電子に入社、現在、アオイ電子取締役、先端パッケージ推進本部長として、技術開発、マーケティングに従事。

講演内容

半導体性能に占めるパッケージ特性の影響が増加している。特にハイエンドロジックのチップレット集積、AI/EV電源の基板埋込は性能向上のパッケージトレンドとなっている。これらに共通して対応できる、アオイ電子が開発している先端パネルレベルパッケージを紹介する。

講演者プロフィール

1985年東芝に入社、主に光半導体の製品技術、小信号半導体の応用技術を担当、2003年からは先端集積デバイス開発部長として、ディスクリート、高周波、パワー、アナログデバイスの開発に従事。2015年から東芝セミコンダクタータイランドの現地法人長として、後工程製造を経験。2020年アオイ電子に入社、現在、アオイ電子取締役、先端パッケージ推進本部長として、技術開発、マーケティングに従事。

Cadenceの半導体システム設計ソリューションおよびAIとの融合の今と未来

|

⽇本ケイデンス・デザイン・システムズ社 マルチフィジックス・システム解析チーム リードアプリケーションエンジニア 土山 和晃 |

|

講演内容

本講演では、Cadenceが提供する2.5D/3D実装を含む最新のシステム設計ソリューション、電気・電磁界・熱・構造などのマルチフィジックス解析ソリューション、さらに設計領域におけるAI活用の現状と今後の展望について紹介する。

講演者プロフィール

2017年3月 豊橋技術科学大学にて博士号取得。

その後ルネサスエレクトロニクスに入社し、半導体パッケージの設計技術開発に従事。

2023年4月よりボッシュにてSiC製品のFAEを経験し、2025年2月よりCadenceにてSDA製品のAEとして従事。

講演内容

本講演では、Cadenceが提供する2.5D/3D実装を含む最新のシステム設計ソリューション、電気・電磁界・熱・構造などのマルチフィジックス解析ソリューション、さらに設計領域におけるAI活用の現状と今後の展望について紹介する。

講演者プロフィール

2017年3月 豊橋技術科学大学にて博士号取得。

その後ルネサスエレクトロニクスに入社し、半導体パッケージの設計技術開発に従事。

2023年4月よりボッシュにてSiC製品のFAEを経験し、2025年2月よりCadenceにてSDA製品のAEとして従事。

【会場:東7ホール セミナー会場A】

●質疑応答あり

コースリーダー:ルネサス エレクトロニクス(株) 佃 龍明

サブコースリーダー:(株)メイコー 戸田 光昭

*AI Translation System Available at This Session

Please bring your mobile phone & earphones to use the system.

>>>More Details

【入場に関するご案内】

本講演をお申込みいただいた方は9:30頃より展示会場/セミナー会場にご入場いただけます。

10:00前に展示会場にご入場いただく際は、展示会場入口にてセミナー受講者である旨をお伝えのうえ、受講券をご提示ください。

テスラ「サイバートラック」分解調査概要、車載電子プラットフォーム技術進化

|

(株)日経BP 日経エレクトロニクス編集長 中道 理 |

|

講演内容

日経BPの技術系メディア、日経クロステックと日経BP 総合研究所はテスラのピックアップトラック型電気自動車(EV)「サイバートラック」を分解・分析した。本講演では、その概要とともに、ECU(電子制御ユニット)や、電源系も含めたそのネットワークの進化を話す。

講演者プロフィール

1997年日経BP入社。日経バイト、日経コミュニケーション、日経エレクトロニクスで技術専門記者を務めた後、日経エレクトロニクス副編集長、リアル開発会議編集長などを経て2020年1月より現職。

講演内容

日経BPの技術系メディア、日経クロステックと日経BP 総合研究所はテスラのピックアップトラック型電気自動車(EV)「サイバートラック」を分解・分析した。本講演では、その概要とともに、ECU(電子制御ユニット)や、電源系も含めたそのネットワークの進化を話す。

講演者プロフィール

1997年日経BP入社。日経バイト、日経コミュニケーション、日経エレクトロニクスで技術専門記者を務めた後、日経エレクトロニクス副編集長、リアル開発会議編集長などを経て2020年1月より現職。

ハイブリッド自動車と電気自動車に向けた、Si/SiC/GaNパワーデバイスと先端パッケージの融合

|

YOLE Group Power Electronics and Batteries Principal Analyst Milan Rosina |

|

講演内容

持続可能な交通手段への世界的な移行は、電動車(xEV)への置き換えを加速させ、パワーエレクトロニクス分野に大きなビジネスチャンスをもたらしている。 高価な車両価格、地政学的リスク、充電インフラの制約といった課題にもかかわらず、xEV市場は脱炭素化と電動化の長期的なトレンドに支えられ、拡大を続けている。 本講演では、シリコン(Si)、シリコンカーバイド(SiC)、新たに台頭する窒化ガリウム(GaN)などのパワーデバイスが、低コスト・高効率・小型化を実現することで電動モビリティをどのように進化させているかを詳しく解説する。 更に、パワーモジュール、ディスクリートパッケージ、部品内蔵基板に焦点を当てて、パワーデバイスパッケージの革新を説明する。 最後に、次世代xEVの電子化を支える複合技術として先端パッケージとのシナジーについて探る。

講演者プロフィール

ミラン・ロジナ(Milan Rosina)博士は、Yole Group(Yole)のパワー&ワイヤレス部門において、パワーエレクトロニクスおよびバッテリー分野の主席アナリストを務めている。 ロジナ博士は、再生可能エネルギー、xEV、EV充電器、エネルギー貯蔵、バッテリー、パワーエレクトロニクス、熱マネジメント、革新的材料およびコンポーネントの分野で、デューデリジェンスや技術・市場調査に20年以上の経験を持つ。 ロジナ博士は、グルノーブル国立工科大学院(フランス)の博士号を取得しました。これまでに、スロバキアの電気工学研究所、ドイツのCentrotherm、ドイツのフラウンホーファーIWS、フランスのCEA LETI、そしてフランスのエネルギー企業ENGIEで勤務していた。

講演内容

持続可能な交通手段への世界的な移行は、電動車(xEV)への置き換えを加速させ、パワーエレクトロニクス分野に大きなビジネスチャンスをもたらしている。 高価な車両価格、地政学的リスク、充電インフラの制約といった課題にもかかわらず、xEV市場は脱炭素化と電動化の長期的なトレンドに支えられ、拡大を続けている。 本講演では、シリコン(Si)、シリコンカーバイド(SiC)、新たに台頭する窒化ガリウム(GaN)などのパワーデバイスが、低コスト・高効率・小型化を実現することで電動モビリティをどのように進化させているかを詳しく解説する。 更に、パワーモジュール、ディスクリートパッケージ、部品内蔵基板に焦点を当てて、パワーデバイスパッケージの革新を説明する。 最後に、次世代xEVの電子化を支える複合技術として先端パッケージとのシナジーについて探る。

講演者プロフィール

ミラン・ロジナ(Milan Rosina)博士は、Yole Group(Yole)のパワー&ワイヤレス部門において、パワーエレクトロニクスおよびバッテリー分野の主席アナリストを務めている。 ロジナ博士は、再生可能エネルギー、xEV、EV充電器、エネルギー貯蔵、バッテリー、パワーエレクトロニクス、熱マネジメント、革新的材料およびコンポーネントの分野で、デューデリジェンスや技術・市場調査に20年以上の経験を持つ。 ロジナ博士は、グルノーブル国立工科大学院(フランス)の博士号を取得しました。これまでに、スロバキアの電気工学研究所、ドイツのCentrotherm、ドイツのフラウンホーファーIWS、フランスのCEA LETI、そしてフランスのエネルギー企業ENGIEで勤務していた。

データセンターとADAS先進運転支援システムを支える先端パッケージ、ガラスコア基板、光電コパッケージ技術

|

YOLE Group Principal Market & Technology Analyst, Semiconductor Packaging Yik Yee Tan |

|

講演内容

AI、自動運転、高性能コンピューティングの急速な進展により、データセンターや車載電子プラットフォームにおける先端パッケージ技術の採用が加速している。

データセンターでは、チップレットアーキテクチャや2.5D・3Dインテグレーションにより、信号帯域幅、電力効率、スケーラビリティが向上している。

ADAS(先進運転支援システム)においては、自動車特有の制約下でも高性能演算と高信頼性を実現するために、先端パッケージ技術が活用されている。

本講演では、性能向上、システムインテグレーション、ガラスコア基板、光電コパッケージを推進する市場および技術の主要トレンドを紹介する。コンピューティングの需要がクラウドと自動車分野に集中する中、先端パッケージ技術は、次世代のインテリジェント且つコネクテッド、省エネルギーなシステムを実現するための重要な鍵となっている。

講演者プロフィール

Yik Yee Tan 博士は、Yole Groupにおいて半導体パッケージングおよび実装分野の主任技術・市場アナリストを務めている。技術的専門知識と市場動向の知見に基づき、技術および市場レポートの作成や、特別なカスタムプロジェクトに従事している。これまでに30本以上の論文を発表し、4件の特許を保有している。

講演内容

AI、自動運転、高性能コンピューティングの急速な進展により、データセンターや車載電子プラットフォームにおける先端パッケージ技術の採用が加速している。

データセンターでは、チップレットアーキテクチャや2.5D・3Dインテグレーションにより、信号帯域幅、電力効率、スケーラビリティが向上している。

ADAS(先進運転支援システム)においては、自動車特有の制約下でも高性能演算と高信頼性を実現するために、先端パッケージ技術が活用されている。

本講演では、性能向上、システムインテグレーション、ガラスコア基板、光電コパッケージを推進する市場および技術の主要トレンドを紹介する。コンピューティングの需要がクラウドと自動車分野に集中する中、先端パッケージ技術は、次世代のインテリジェント且つコネクテッド、省エネルギーなシステムを実現するための重要な鍵となっている。

講演者プロフィール

Yik Yee Tan 博士は、Yole Groupにおいて半導体パッケージングおよび実装分野の主任技術・市場アナリストを務めている。技術的専門知識と市場動向の知見に基づき、技術および市場レポートの作成や、特別なカスタムプロジェクトに従事している。これまでに30本以上の論文を発表し、4件の特許を保有している。

【会場:東8ホール セミナー会場B】

●質疑応答あり

コースリーダー:(株)メイコー 戸田 光昭

サブコースリーダー:ルネサス エレクトロニクス(株) 佃 龍明

* 翻訳について

本セッションは、AI翻訳システムを使用します。

ご聴講の際は、必ずご自身のイヤホン等をご持参ください。

>>詳細はこちら

*AI Translation System Available at This Session

Please bring your mobile phone & earphones to use the system.

>>>More Details

※11/19(水)付で講演時間が変更となりました。

レゾナックにおける半導体後工程技術と企業間連携の取り組み

|

(株)レゾナック エレクトロニクス事業本部 パッケージングソリューションセンター センター長 畠山 恵一 |

|

講演内容

当社は半導体後工程を中心にコンソーシアム活動など様々な企業間連携の取り組みを進めている。今回は、前回紹介した内容からの変化点を中心に、取り組み内容について紹介する。

講演者プロフィール

1997年に日立化成工業(株)入社以来、半導体後工程評価技術の構築に従事。海外赴任を経験後、現在のパッケージングソリューションセンターに帰任し、現在に至る。

講演内容

当社は半導体後工程を中心にコンソーシアム活動など様々な企業間連携の取り組みを進めている。今回は、前回紹介した内容からの変化点を中心に、取り組み内容について紹介する。

講演者プロフィール

1997年に日立化成工業(株)入社以来、半導体後工程評価技術の構築に従事。海外赴任を経験後、現在のパッケージングソリューションセンターに帰任し、現在に至る。

AIのイノベーションを生み出す3DIC技術

|

TSMCジャパン3DIC研究開発センター(株) プロセスインタラクション部門 テクニカルマネージャー 安原 隆太郎 |

|

講演内容

AIの社会実装が加速度的に広がりを見せるなか、大規模AI処理に対する需要は高まる一方である。そのため、AIのイノベーションを生み出す3DICは半導体産業の発展に不可欠なものとなりつつある。TSMCジャパン3DIC研究開発センターは、日本における3DIC技術の研究開発拠点として、日本のパートナーとともに先端パッケージに関する技術を創出していく。本講演では、TSMCの3DIC技術の展望および当センターの取り組みを紹介する。

講演者プロフィール

東京大学大学院博士課程修了後、2011年にパナソニック(株)に入社し、不揮発メモリのデバイス・プロセス開発に従事。その間、ベルギーimec駐在や国プロ開発責任者を経験。2021年より現職、先端パッケージプロセス開発に従事。

講演内容

AIの社会実装が加速度的に広がりを見せるなか、大規模AI処理に対する需要は高まる一方である。そのため、AIのイノベーションを生み出す3DICは半導体産業の発展に不可欠なものとなりつつある。TSMCジャパン3DIC研究開発センターは、日本における3DIC技術の研究開発拠点として、日本のパートナーとともに先端パッケージに関する技術を創出していく。本講演では、TSMCの3DIC技術の展望および当センターの取り組みを紹介する。

講演者プロフィール

東京大学大学院博士課程修了後、2011年にパナソニック(株)に入社し、不揮発メモリのデバイス・プロセス開発に従事。その間、ベルギーimec駐在や国プロ開発責任者を経験。2021年より現職、先端パッケージプロセス開発に従事。

【会場:東7ホール セミナー会場A】

●質疑応答あり

コースリーダー:上村工業(株) 山本 久光

サブコースリーダー:住友ベークライト(株) 森 弘就

*AI Translation System Available at This Session

Please bring your mobile phone & earphones to use the system.

>>>More Details

【入場に関するご案内】

本講演をお申込みいただいた方は9:30頃より展示会場/セミナー会場にご入場いただけます。

10:00前に展示会場にご入場いただく際は、展示会場入口にてセミナー受講者である旨をお伝えのうえ、受講券をご提示ください。

※TSMCジャパン3DIC研究開発センター(株) 安原 隆太郎様については講演スライド配布はございませんので、ご了承ください。

異種統合に向けたガラスコア基板先端パッケージング

|

Intel Corp. Intel Foundry, Senior Principal Engineer of Advanced Packaging Technology and Manufacturing Tarek Ibrahim |

|

講演内容

人工知能(AI)システムは、これまでにない計算密度、メモリ帯域幅、電力効率の要求を生み出しており、半導体業界は従来のモノリシック・スケーリングの限界を超える必要に迫られている。先端パッケージングの主力材料である有機基板は、寸法安定性やスケーリング能力の制約により、次世代AIプラットフォームのボトルネックとなりつつある。これらのプラットフォームでは、計算チップレットとメモリチップレットが1つのパッケージ上でシリコンリティクルの10倍以上に相当する複雑な構成で異種統合されるためである。

本講演では、Intel FoundryのTarek Ibrahim博士が、高性能コンピューティングアーキテクチャおよびAIシステム向けに開発された、高層層構成・大形フォームファクター統合を実現するガラスコア基板の業界初デモンストレーションを紹介する。

講演者プロフィール

Tarek Ibrahim博士は、Intel Foundryのシニア・プリンシパル・エンジニアであり、パネルスケール先端パッケージング技術に焦点を当てたSubstrate Pathfindingグループを統括している。

講演内容

人工知能(AI)システムは、これまでにない計算密度、メモリ帯域幅、電力効率の要求を生み出しており、半導体業界は従来のモノリシック・スケーリングの限界を超える必要に迫られている。先端パッケージングの主力材料である有機基板は、寸法安定性やスケーリング能力の制約により、次世代AIプラットフォームのボトルネックとなりつつある。これらのプラットフォームでは、計算チップレットとメモリチップレットが1つのパッケージ上でシリコンリティクルの10倍以上に相当する複雑な構成で異種統合されるためである。

本講演では、Intel FoundryのTarek Ibrahim博士が、高性能コンピューティングアーキテクチャおよびAIシステム向けに開発された、高層層構成・大形フォームファクター統合を実現するガラスコア基板の業界初デモンストレーションを紹介する。

講演者プロフィール

Tarek Ibrahim博士は、Intel Foundryのシニア・プリンシパル・エンジニアであり、パネルスケール先端パッケージング技術に焦点を当てたSubstrate Pathfindingグループを統括している。

AI・HPC向け次世代パッケージングにおけるガラスインターポーザ技術の展望

|

3D System Scaling Inc. Founder and President Venky Sundaram |

|

講演内容

AIおよびHPCの進化に伴い、半導体パッケージング技術には高帯域幅、効率的な電力供給、そしてコスト最適化が求められている。

その中で、ガラスインターポーザ技術は従来の有機基板やシリコンウェハに比べ、寸法安定性、電気特性、コスト効率において優れた利点を有する。

近年、ガラス基板は高密度RDLや大面積パネル製造へのスケーラビリティを実現し、2.5Dガラスインターポーザ、ガラスCPO、ガラスEmbedded Bridge Dieなどの革新的ソリューションが登場している。

本講演では、薄型ガラスを活用した次世代パッケージングの現状と将来展望を紹介し、AIおよびHPC向けの高性能・低コストソリューションとしてガラス技術が果たす役割を探る。

講演者プロフィール

Dr. Venky Sundaramは、先端パッケージング分野で世界的に認められた専門家であり、技術の事業化に関する卓越した知見と戦略的なビジネスセンスを兼ね備えている。

ガラスパネルベースのパッケージングにおけるパイオニアとして、AI/HPC、モバイル/5G、フォトニクス、自動車など多様なアプリケーションに対応する、業界最大規模のガラスパネルパッケージングエコシステムの構築を主導してきた。

さらに、1億ドルを超える社内R&D投資と、エコシステムパートナーからの追加1億ドルの資金を管理するリーダーシップを通じて、この変革的技術の商業的可能性を実証してきた。

この技術は現在、主要顧客による大規模採用に向けた評価が進められている。

講演内容

AIおよびHPCの進化に伴い、半導体パッケージング技術には高帯域幅、効率的な電力供給、そしてコスト最適化が求められている。

その中で、ガラスインターポーザ技術は従来の有機基板やシリコンウェハに比べ、寸法安定性、電気特性、コスト効率において優れた利点を有する。

近年、ガラス基板は高密度RDLや大面積パネル製造へのスケーラビリティを実現し、2.5Dガラスインターポーザ、ガラスCPO、ガラスEmbedded Bridge Dieなどの革新的ソリューションが登場している。

本講演では、薄型ガラスを活用した次世代パッケージングの現状と将来展望を紹介し、AIおよびHPC向けの高性能・低コストソリューションとしてガラス技術が果たす役割を探る。

講演者プロフィール

Dr. Venky Sundaramは、先端パッケージング分野で世界的に認められた専門家であり、技術の事業化に関する卓越した知見と戦略的なビジネスセンスを兼ね備えている。

ガラスパネルベースのパッケージングにおけるパイオニアとして、AI/HPC、モバイル/5G、フォトニクス、自動車など多様なアプリケーションに対応する、業界最大規模のガラスパネルパッケージングエコシステムの構築を主導してきた。

さらに、1億ドルを超える社内R&D投資と、エコシステムパートナーからの追加1億ドルの資金を管理するリーダーシップを通じて、この変革的技術の商業的可能性を実証してきた。

この技術は現在、主要顧客による大規模採用に向けた評価が進められている。

【会場:東8ホール セミナー会場B】

●質疑応答あり

コースリーダー:住友ベークライト(株) 森 弘就

サブコースリーダー:上村工業(株) 山本 久光

* 翻訳について

本セッションは、AI翻訳システムを使用します。

ご聴講の際は、必ずご自身のイヤホン等をご持参ください。

>>詳細はこちら

*AI Translation System Available at This Session

Please bring your mobile phone & earphones to use the system.

>>>More Details

※3D System Scaling Inc. Venky Sundaram様の講演スライドは、1/26(月)よりマイページにて受講者のみダウンロード可能です。ご確認いただけますようお願い申し上げます。

※1/15(木)付でAbsolics Inc.から3D System Scaling Inc.へ講師が変更となりました。

ヘテロジーニアス・インテグレーションを加速するEMIB技術の進化

|

Intel Foundry Corp. Substrates & Advanced Packaging Sr Director Niru Chakrapani |

|

講演内容

AIの進化により、コンピューティング性能の限界が押し広げられ、帯域幅や電力効率、システム統合のスケーラビリティに対する要求が急速に高まっている。しかし、従来のモノリシックSoC設計は、コストや歩留まり、設計の複雑さといった課題に直面している。こうした背景の中、Intel FoundryのEMIB(Embedded Multi-die Interconnect Bridge)技術は、2.5Dヘテロジーニアス・インテグレーションに向けた低コストで拡張性の高いソリューションを提供する。さらに、TSV(Through-silicon Via)を組み込んだEMIBTへの進化により、微細ピッチの2.5D接続と垂直方向のスケーリングを融合し、単一パッケージ内で異種チップレットをシームレスに統合。これにより、高帯域幅・低レイテンシ・低消費電力の通信を実現する。

講演者プロフィール

Niru Chakrapani 博士は、Intel Foundryにおいてサブストレート統合および製造部門を統括している。20年以上にわたり先進パッケージング分野に携わり、パッケージング材料、テストプロセス、サブストレート、ファクトリーフィジックス、オペレーショナル・エクセレンスに関する専門知識を有している。材料科学工学の博士号を取得している。

講演内容

AIの進化により、コンピューティング性能の限界が押し広げられ、帯域幅や電力効率、システム統合のスケーラビリティに対する要求が急速に高まっている。しかし、従来のモノリシックSoC設計は、コストや歩留まり、設計の複雑さといった課題に直面している。こうした背景の中、Intel FoundryのEMIB(Embedded Multi-die Interconnect Bridge)技術は、2.5Dヘテロジーニアス・インテグレーションに向けた低コストで拡張性の高いソリューションを提供する。さらに、TSV(Through-silicon Via)を組み込んだEMIBTへの進化により、微細ピッチの2.5D接続と垂直方向のスケーリングを融合し、単一パッケージ内で異種チップレットをシームレスに統合。これにより、高帯域幅・低レイテンシ・低消費電力の通信を実現する。

講演者プロフィール

Niru Chakrapani 博士は、Intel Foundryにおいてサブストレート統合および製造部門を統括している。20年以上にわたり先進パッケージング分野に携わり、パッケージング材料、テストプロセス、サブストレート、ファクトリーフィジックス、オペレーショナル・エクセレンスに関する専門知識を有している。材料科学工学の博士号を取得している。

次世代AI・HPCの革新を牽引する先端パッケージ基板技術

|

Samsung Electro-Mechanics Executive Vice President, Application Engineering and Technology Marketing Gang Duan |

|

講演内容

先端パッケージング基板技術は、次世代AIワークロードの特有の性能および電力要件を満たすため、ハードウェアアーキテクチャを再構築しつつある。本講演では、電力供給効率の最大化、パッケージの機械的信頼性向上、大規模I/Oへの対応、信号劣化の最小化、製造効率の向上を目的としたサムスン電機の基板技術における革新について紹介する。

講演者プロフィール

Gang Duan氏は現在、Samsung Electro-Mechanics Americaのエグゼクティブ・バイスプレジデントを務めており、パッケージ基板技術のマーケティングおよびアプリケーションエンジニアリングを担当している。現職以前は、Intel Foundryにてバックエンド領域のシニアディレクターおよびSubstrate Packaging TD部門のシニア・プリンシパル・エンジニアとして、EMIB/EMIB-TSVダイ埋め込み、HDI有機/ガラス基板バックエンド、ガラスキャリアベースのパッケージングプロセスにおける探索研究および開発を主導していた。 ICパッケージングプロセス、アーキテクチャ、材料に関して、米国で325件以上(世界全体で600件以上)の特許(取得・出願含む)を保有しており、学術誌および業界会議で50本以上の論文を発表、引用数は5000件を超える。 IEEEのシニアメンバーであり、2025〜2026年のECTCインターコネクト技術プログラム委員会の議長を務める。カリフォルニア工科大学(Caltech)にて材料科学の博士号および電気工学の修士号を取得。

講演内容

先端パッケージング基板技術は、次世代AIワークロードの特有の性能および電力要件を満たすため、ハードウェアアーキテクチャを再構築しつつある。本講演では、電力供給効率の最大化、パッケージの機械的信頼性向上、大規模I/Oへの対応、信号劣化の最小化、製造効率の向上を目的としたサムスン電機の基板技術における革新について紹介する。

講演者プロフィール

Gang Duan氏は現在、Samsung Electro-Mechanics Americaのエグゼクティブ・バイスプレジデントを務めており、パッケージ基板技術のマーケティングおよびアプリケーションエンジニアリングを担当している。現職以前は、Intel Foundryにてバックエンド領域のシニアディレクターおよびSubstrate Packaging TD部門のシニア・プリンシパル・エンジニアとして、EMIB/EMIB-TSVダイ埋め込み、HDI有機/ガラス基板バックエンド、ガラスキャリアベースのパッケージングプロセスにおける探索研究および開発を主導していた。 ICパッケージングプロセス、アーキテクチャ、材料に関して、米国で325件以上(世界全体で600件以上)の特許(取得・出願含む)を保有しており、学術誌および業界会議で50本以上の論文を発表、引用数は5000件を超える。 IEEEのシニアメンバーであり、2025〜2026年のECTCインターコネクト技術プログラム委員会の議長を務める。カリフォルニア工科大学(Caltech)にて材料科学の博士号および電気工学の修士号を取得。

【会場:東8ホール セミナー会場B】

●質疑応答あり

コースリーダー:日本サムスン(株) 鈴木 克彦

サブコースリーダー:(株)アムコー・テクノロジー・ジャパン 馬場 伸治

* 翻訳について

本セッションは、AI翻訳システムを使用します。

ご聴講の際は、必ずご自身のイヤホン等をご持参ください。

>>詳細はこちら

*AI Translation System Available at This Session

Please bring your mobile phone & earphones to use the system.

>>>More Details

【入場に関するご案内】

本講演をお申込みいただいた方は9:30頃より展示会場/セミナー会場にご入場いただけます。

10:00前に展示会場にご入場いただく際は、展示会場入口にてセミナー受講者である旨をお伝えのうえ、受講券をご提示ください。

※Samsung Electro-Mechanics Gang Duan様については講演スライド配布はございませんので、ご了承ください。

大容量・省電力を実現する光電融合技術

|

NTT(株) デバイスイノベーションセンタ センタ長 才田 隆志 |

|

講演内容

通信およびインターコネクトの高速化に伴い、光回路と電子回路を集積し協調設計する光電融合技術が重要になっている。本講演では、通信分野およびコンピューティング分野における光電融合技術の最新動向を紹介する。

講演者プロフィール

1998年東京大学工学系研究科博士課程修了、同年日本電信電話株式会社に入社、光エレクトロニクス研究所に配属し、光回路の研究開発に従事。2002-2003年スタンフォード大学客員研究員、2006-2008年NTTエレクトロニクス株式会社光回路部門長、2023年より現職。

講演内容

通信およびインターコネクトの高速化に伴い、光回路と電子回路を集積し協調設計する光電融合技術が重要になっている。本講演では、通信分野およびコンピューティング分野における光電融合技術の最新動向を紹介する。

講演者プロフィール

1998年東京大学工学系研究科博士課程修了、同年日本電信電話株式会社に入社、光エレクトロニクス研究所に配属し、光回路の研究開発に従事。2002-2003年スタンフォード大学客員研究員、2006-2008年NTTエレクトロニクス株式会社光回路部門長、2023年より現職。

コンピューティング領域における光伝送の技術動向とそれを実現する光電集積モジュール

|

京セラ(株) 研究開発本部 フォトニクス事業開発部 フォトニックモジュール開発部 部責任者 赤星 知幸 |

|

講演内容

生成AIの進展に伴うデータセンターの消費電力増大は大きな社会課題の一つとして認識されている。消費電力低減に向けて有望視されている光伝送技術の最新の技術動向と実現するための光モジュールの開発動向について述べる。

講演者プロフィール

1998年3月に横浜国立大学大学院工学研究科前修了、同年4月から大手電機メーカの研究開発部門にてハイエンドサーバ向け高速伝送基板の設計・解析業務などに従事。2014年から技術研究組合光電子融合基盤技術研究所(PETRA)に出向し、光回路実装技術の研究開発に従事。2019年11月に京セラ株式会社に入社、光導波路基板や光電集積モジュールの研究開発業務を担当し、現在に至る。2019年博士号取得(工学)。

講演内容

生成AIの進展に伴うデータセンターの消費電力増大は大きな社会課題の一つとして認識されている。消費電力低減に向けて有望視されている光伝送技術の最新の技術動向と実現するための光モジュールの開発動向について述べる。

講演者プロフィール

1998年3月に横浜国立大学大学院工学研究科前修了、同年4月から大手電機メーカの研究開発部門にてハイエンドサーバ向け高速伝送基板の設計・解析業務などに従事。2014年から技術研究組合光電子融合基盤技術研究所(PETRA)に出向し、光回路実装技術の研究開発に従事。2019年11月に京セラ株式会社に入社、光導波路基板や光電集積モジュールの研究開発業務を担当し、現在に至る。2019年博士号取得(工学)。

【会場:東8ホール セミナー会場B】

●質疑応答あり

コースリーダー:キオクシア(株) 田窪 知章

サブコースリーダー:日本サムスン(株) 鈴木 克彦

*AI Translation System Available at This Session

Please bring your mobile phone & earphones to use the system.

>>>More Details

ポスト補助金時代の新エネ車市場と業界再編の行方

|

(株)富士キメラ総研 北京キメラ総経理 姚 穎 |

|

講演内容

中国NEV市場はポスト補助金時代に入り淘汰と再編が加速。外資合弁の再構築と中国ブランドの生存戦略やグローバル展開を軸に、高電圧急速充電や全固体電池、SiC、e-Axle、自動運転など技術革新を交え、競争の未来を本講演で展望する。

講演者プロフィール

国費留学生として来日後、新卒で富士経済グループに入社。2007年に富士キメラ北京事務所の立ち上げに参画。2011年現地法人設立、総経理に就任~現在に至る。中国現地における日系企業の事業展開に向けた情報分析(協業・競合分析、市場分析、政策分析など)の経験を背景に各領域での調査・分析を担当。

講演内容

中国NEV市場はポスト補助金時代に入り淘汰と再編が加速。外資合弁の再構築と中国ブランドの生存戦略やグローバル展開を軸に、高電圧急速充電や全固体電池、SiC、e-Axle、自動運転など技術革新を交え、競争の未来を本講演で展望する。

講演者プロフィール

国費留学生として来日後、新卒で富士経済グループに入社。2007年に富士キメラ北京事務所の立ち上げに参画。2011年現地法人設立、総経理に就任~現在に至る。中国現地における日系企業の事業展開に向けた情報分析(協業・競合分析、市場分析、政策分析など)の経験を背景に各領域での調査・分析を担当。

変革を駆り、未来を謀る:OSATの突破口と未来への道

|

STATSChipPAC Ltd. ヴァイスプレジデント ジェイセット グループ ゼネラルマネージャー オートモーティブ ビジネスユニット 兼 コーポレート 品質管理 Jung Gang |

|

講演内容

パッケージング・テスト業界は現在、半導体業界における世界的な「大変革」の岐路に立っている。市場サイクルの変動、地政学的な分断、AIの計算需要爆発などに直面する中、私たちは次の3つの「ブレークスルー」戦略を選択できる。第一に、XDFOIなどのシステムレベルの統合技術を活用し、従来のパッケージングから「システム・ファウンドリ」という新たなモデルへ飛躍することで価値を再定義する。第二に、高付加価値分野に注力し、自動車電子を「重要な成長エンジン」へ昇華させる。欠陥ゼロの車載対応生産ラインにより、安全をすべてのチップに書き込む。第三に、サプライチェーンの断絶を解消し、上流・下流パートナーや産学界と連携して「協創エコシステム」を構築し、単独行動ではなく共同イノベーションを推進する。今後、光電共封(CPO)やグリーン製造などの技術進化により、「演算能力×エネルギー効率×持続可能性」がパッケージング・テスト企業の中核競争力となり、業界は高品質で共存共栄型の成長を実現する新たな時代を迎えるだろう。

講演者プロフィール

Amkor及びHarmanを経験し、2021年JCET入社、28年にわたる世界TOPクラスのOSAT及びTier1においてR&D, サプライチェーン、QA及びOEMカスタマーサービスに従事。その豊富な知識と経験を活かし、現在JCET AUTO BU長として活躍中。一貫して「自動車産業のベストパートナー」という使命を追求し、技術革新とリーンマネージメントを通じてスマートモビリティのグローバル化を推進し続けている。

講演内容

パッケージング・テスト業界は現在、半導体業界における世界的な「大変革」の岐路に立っている。市場サイクルの変動、地政学的な分断、AIの計算需要爆発などに直面する中、私たちは次の3つの「ブレークスルー」戦略を選択できる。第一に、XDFOIなどのシステムレベルの統合技術を活用し、従来のパッケージングから「システム・ファウンドリ」という新たなモデルへ飛躍することで価値を再定義する。第二に、高付加価値分野に注力し、自動車電子を「重要な成長エンジン」へ昇華させる。欠陥ゼロの車載対応生産ラインにより、安全をすべてのチップに書き込む。第三に、サプライチェーンの断絶を解消し、上流・下流パートナーや産学界と連携して「協創エコシステム」を構築し、単独行動ではなく共同イノベーションを推進する。今後、光電共封(CPO)やグリーン製造などの技術進化により、「演算能力×エネルギー効率×持続可能性」がパッケージング・テスト企業の中核競争力となり、業界は高品質で共存共栄型の成長を実現する新たな時代を迎えるだろう。

講演者プロフィール

Amkor及びHarmanを経験し、2021年JCET入社、28年にわたる世界TOPクラスのOSAT及びTier1においてR&D, サプライチェーン、QA及びOEMカスタマーサービスに従事。その豊富な知識と経験を活かし、現在JCET AUTO BU長として活躍中。一貫して「自動車産業のベストパートナー」という使命を追求し、技術革新とリーンマネージメントを通じてスマートモビリティのグローバル化を推進し続けている。

【会場:東8ホール セミナー会場B】

●質疑応答あり

コースリーダー:(株)デンソー 松本 隆

サブコースリーダー:ルネサス エレクトロニクス(株) 吾妻 浩介

* 翻訳について

本セッションは、AI翻訳システムを使用します。

ご聴講の際は、必ずご自身のイヤホン等をご持参ください。

>>詳細はこちら

*AI Translation System Available at This Session

Please bring your mobile phone & earphones to use the system.

>>>More Details

【入場に関するご案内】

本講演をお申込みいただいた方は9:30頃より展示会場/セミナー会場にご入場いただけます。

10:00前に展示会場にご入場いただく際は、展示会場入口にてセミナー受講者である旨をお伝えのうえ、受講券をご提示ください。

※12/19(金)付で、STATSChipPAC Ltd.へ社名変更となりました。

インドの半導体産業の軌跡

|

CG Power and Industrial Solutions Ltd., Chairman/ CG Semi Private Ltd., Director Vellayan Subbiah |

|

講演内容

インドは、エレクトロニクスおよび半導体製造において、決定的な10年を迎えようとしている。

大規模な生産、国内需要の増加、そしてサプライチェーンの多様化に対する世界的な関心の高まりが、その背景にある。

信頼性が高く、高品質かつ大量生産が可能な代替拠点を求める企業にとって、インドは稀有な機会を迎えている。

本セッションでは、Murugappaグループ会長のVellayan Subbiah氏が、この機会をどのように具体的な行動へと転換しているのかを紹介する。

その中心となるのが、インドで最も野心的なOSAT(半導体後工程)プロジェクトの一つであるCG Semiの創設である。

インドの新たな半導体能力を形成する上での戦略的選択、パートナーシップ、実行原則について解説する。

本セッションでは、以下のインサイトを提供:

・インドの勢いが半導体成長にどのような強力な扉を開いているのか

・若いエコシステムで新しい産業を構築するために必要なこと

・グローバルなパートナーシップが、インドの品質と信頼性を伴うスケールアップをどのように支援しているか

・バリューチェーン全体で次の波の機会がどこに現れるのか

インドの半導体拡大に参加を検討している企業、または新しい地域が先端製造をどのようにスケールさせるかを理解したい企業に向けて、

このセッションでは、国家規模での実行、戦略、エコシステム構築に関するユニークな視点を提供する。

講演者プロフィール

Vellayan Subbiah氏は、コンサルティング、テクノロジー、製造業、金融サービスなど多岐にわたる分野で26年以上の経験を有する優れたビジネスリーダーである。米国マッキンゼー・アンド・カンパニーの元コンサルタントとして、大規模な事業変革をMurugappaグループ各社で主導してきた。現在は、Cholamandalam Investment & Finance(時価総額約150億ドル)のエグゼクティブ・チェアマン、Tube Investments of India(時価総額約70億ドル)の副会長、CG Power and Industrial Solutions(時価総額約130億ドル)の会長を務め、金融、製造、半導体、電動化の分野で戦略的成長を牽引している。

その先見的なリーダーシップと卓越した起業家精神が高く評価され、2024年にはEY World Entrepreneur of the Yearを受賞。また、Murugappaグループの成長とイノベーションへの顕著な貢献により、Fortune Indiaにも取り上げられている。

講演内容

インドは、エレクトロニクスおよび半導体製造において、決定的な10年を迎えようとしている。

大規模な生産、国内需要の増加、そしてサプライチェーンの多様化に対する世界的な関心の高まりが、その背景にある。

信頼性が高く、高品質かつ大量生産が可能な代替拠点を求める企業にとって、インドは稀有な機会を迎えている。

本セッションでは、Murugappaグループ会長のVellayan Subbiah氏が、この機会をどのように具体的な行動へと転換しているのかを紹介する。

その中心となるのが、インドで最も野心的なOSAT(半導体後工程)プロジェクトの一つであるCG Semiの創設である。

インドの新たな半導体能力を形成する上での戦略的選択、パートナーシップ、実行原則について解説する。

本セッションでは、以下のインサイトを提供:

・インドの勢いが半導体成長にどのような強力な扉を開いているのか

・若いエコシステムで新しい産業を構築するために必要なこと

・グローバルなパートナーシップが、インドの品質と信頼性を伴うスケールアップをどのように支援しているか

・バリューチェーン全体で次の波の機会がどこに現れるのか

インドの半導体拡大に参加を検討している企業、または新しい地域が先端製造をどのようにスケールさせるかを理解したい企業に向けて、

このセッションでは、国家規模での実行、戦略、エコシステム構築に関するユニークな視点を提供する。

講演者プロフィール

Vellayan Subbiah氏は、コンサルティング、テクノロジー、製造業、金融サービスなど多岐にわたる分野で26年以上の経験を有する優れたビジネスリーダーである。米国マッキンゼー・アンド・カンパニーの元コンサルタントとして、大規模な事業変革をMurugappaグループ各社で主導してきた。現在は、Cholamandalam Investment & Finance(時価総額約150億ドル)のエグゼクティブ・チェアマン、Tube Investments of India(時価総額約70億ドル)の副会長、CG Power and Industrial Solutions(時価総額約130億ドル)の会長を務め、金融、製造、半導体、電動化の分野で戦略的成長を牽引している。

その先見的なリーダーシップと卓越した起業家精神が高く評価され、2024年にはEY World Entrepreneur of the Yearを受賞。また、Murugappaグループの成長とイノベーションへの顕著な貢献により、Fortune Indiaにも取り上げられている。

日本からインドへ 日本企業の挑戦と可能性

|

TOWA(株) 市場開発部 部長 押田 裕己 |

|

講演内容

インドではレガシーパッケージを中心に半導体産業は急速に成長しており、BGAやアドバンスドPKGへの関心も高まっている。

京都で生まれたTOWAのモールド技術がどのように進化し、今インドを含む世界で展開しているかを紹介する。

講演者プロフィール

1997年3月、金沢大学工学部機械システム工学科を卒業後、TOWA株式会社に入社。

モールド技術部にて半導体樹脂封止用金型の設計に従事。

2012年に営業技術部を発足。顧客試作を中心とした技術支援業務を推進。

2023年に市場開発部を新設し、先端パッケージを中心に技術提案や市場戦略の立案に取り組み、試作・マーケティング・販売促進の各チームを統括。

またグローバルに展開するR&Dラボ機能の統括を担当し、現在に至る。

講演内容

インドではレガシーパッケージを中心に半導体産業は急速に成長しており、BGAやアドバンスドPKGへの関心も高まっている。

京都で生まれたTOWAのモールド技術がどのように進化し、今インドを含む世界で展開しているかを紹介する。

講演者プロフィール

1997年3月、金沢大学工学部機械システム工学科を卒業後、TOWA株式会社に入社。

モールド技術部にて半導体樹脂封止用金型の設計に従事。

2012年に営業技術部を発足。顧客試作を中心とした技術支援業務を推進。

2023年に市場開発部を新設し、先端パッケージを中心に技術提案や市場戦略の立案に取り組み、試作・マーケティング・販売促進の各チームを統括。

またグローバルに展開するR&Dラボ機能の統括を担当し、現在に至る。

【会場:東8ホール セミナー会場C】

●質疑応答あり

コースリーダー:ルネサス エレクトロニクス(株) 吾妻 浩介

サブコースリーダー:(株)デンソー 松本 隆

* 翻訳について

本セッションは、AI翻訳システムを使用します。

ご聴講の際は、必ずご自身のイヤホン等をご持参ください。

>>詳細はこちら

*AI Translation System Available at This Session

Please bring your mobile phone & earphones to use the system.

>>>More Details

イノベーションが未来を拓く ~知能化が変えるモビリティと社会の新たな価値~

|

トヨタ自動車(株) 先進技術開発カンパニー President 井上 博文 |

|

講演内容

激しい環境変化の中にあり少子高齢化が進む日本において、企業が競争力を維持し社会に貢献し続けるため、どのように技術開発に臨むべきか議論したい。知能化に代表される新しい技術の開発においても、人や社会を思い自らのオリジナリティを再認識し、迅速かつ中長期に取り組むことが必要と考える。

講演者プロフィール

1996年3月東京工業大学大学院機械物理工学科を修了し、同年4月トヨタ自動車(株)に入社。2018年、シャシー制御開発部長として走行系の制御開発に従事。2019年より、先進技術開発カンパニーのプロジェクト領域長として新しいモビリティや社会課題に対するサービスやソリューションの企画・開発を牽引。その後、Executive Vice Presidentとして、先端研究領域やAI、データ技術を含む先進技術全般を担う。2022年同カンパニーPresidentに就任、サスティナブルな社会、モビリティフォーオールの実現に向け企画・開発を推進。

講演内容

激しい環境変化の中にあり少子高齢化が進む日本において、企業が競争力を維持し社会に貢献し続けるため、どのように技術開発に臨むべきか議論したい。知能化に代表される新しい技術の開発においても、人や社会を思い自らのオリジナリティを再認識し、迅速かつ中長期に取り組むことが必要と考える。

講演者プロフィール

1996年3月東京工業大学大学院機械物理工学科を修了し、同年4月トヨタ自動車(株)に入社。2018年、シャシー制御開発部長として走行系の制御開発に従事。2019年より、先進技術開発カンパニーのプロジェクト領域長として新しいモビリティや社会課題に対するサービスやソリューションの企画・開発を牽引。その後、Executive Vice Presidentとして、先端研究領域やAI、データ技術を含む先進技術全般を担う。2022年同カンパニーPresidentに就任、サスティナブルな社会、モビリティフォーオールの実現に向け企画・開発を推進。

Hondaの原点に基づく “人中心の技術” と それがもたらす ”新価値創造”

|

本田技研工業(株) 執行役 四輪開発本部長/ (株)本田技術研究所 取締役 秋和 利祐 |

|

講演内容

モビリティ業界が大きな変革期を迎えるなか、Hondaの原点である「人の役に立ち、驚きや感動をもたらす新価値を提供する想い」は不変である。我々が掲げる「人中心の技術」にて、目指すべきカーボンニュートラルおよび交通事故死者ゼロを実現するカギとなるのは電動化・知能化技術の進化である。最新の技術進化がもたらす商品価値と、その価値をより早くお客様にお届けするための開発環境・スピードの革新について紹介する。

講演者プロフィール

1996年に本田技研工業株式会社に入社。主に自動車の量産エンジン開発に従事し、2020年4月より同四輪事業本部ものづくりセンター パワーユニット開発統括部 パワーユニット企画管理部長として4輪に関わるパワーユニット開発の企画全般を担当。2021年より同執行職として本田技研工業(中国)投資有限公司の執行副総経理 兼 本田技研科技 (中国)有限公司 執行副総経理として赴任し、中国における4輪開発全般を指揮。2024年4月、電動事業開発本部、BEV開発センター所長を担当を経て、2025年4月より同 四輪開発本部長 兼 株式会社 本田技術研究所の取締役に就任し、現在に至る。

講演内容

モビリティ業界が大きな変革期を迎えるなか、Hondaの原点である「人の役に立ち、驚きや感動をもたらす新価値を提供する想い」は不変である。我々が掲げる「人中心の技術」にて、目指すべきカーボンニュートラルおよび交通事故死者ゼロを実現するカギとなるのは電動化・知能化技術の進化である。最新の技術進化がもたらす商品価値と、その価値をより早くお客様にお届けするための開発環境・スピードの革新について紹介する。

講演者プロフィール

1996年に本田技研工業株式会社に入社。主に自動車の量産エンジン開発に従事し、2020年4月より同四輪事業本部ものづくりセンター パワーユニット開発統括部 パワーユニット企画管理部長として4輪に関わるパワーユニット開発の企画全般を担当。2021年より同執行職として本田技研工業(中国)投資有限公司の執行副総経理 兼 本田技研科技 (中国)有限公司 執行副総経理として赴任し、中国における4輪開発全般を指揮。2024年4月、電動事業開発本部、BEV開発センター所長を担当を経て、2025年4月より同 四輪開発本部長 兼 株式会社 本田技術研究所の取締役に就任し、現在に至る。

【会場:会議棟 7階 国際会議場】

*AI Translation System Available at This Session

Please bring your mobile phone & earphones to use the system.

>>>More Details

<モデレーター>

|

The Linux Foundation 日本代表 福安 徳晃 |

|

講演内容

本セッションでは、近年の自動車業界におけるバズワードである「SDV」に関して、その本質を議論し、「SDVとは」という点に関して聴衆の皆様と理解を共有するとともに、様々な立場から捉えた「SDV」の価値や意義を議論していく。

講演者プロフィール

福安徳晃

The Linux Foundation 日本代表

日立製作所、ターボリナックスを経て2009年12月よりLinux Foundationの日本代表。

自動車業界のOSSプロジェクトである Automotive Grade Linux (AGL) には立ち上げから深く関わっている。

講演内容

本セッションでは、近年の自動車業界におけるバズワードである「SDV」に関して、その本質を議論し、「SDVとは」という点に関して聴衆の皆様と理解を共有するとともに、様々な立場から捉えた「SDV」の価値や意義を議論していく。

講演者プロフィール

福安徳晃

The Linux Foundation 日本代表

日立製作所、ターボリナックスを経て2009年12月よりLinux Foundationの日本代表。

自動車業界のOSSプロジェクトである Automotive Grade Linux (AGL) には立ち上げから深く関わっている。

<パネリスト>

|

ルネサス エレクトロニクス(株) ハイパフォーマンスコンピューティングプロダクトグループ HPC SoCソフトウエアイネーブルメント部 シニアダイレクター 宗像 尚郎 |

|

講演者プロフィール

ルネサスにて車載向けSOC(R-Car)向けのソフトウエア開発に従事し、Linux OSなどのオープンソース系の基盤ソフトウエアの組み込み機器への適用を推進してきた。この活動を通じて、社外のオープンソース開発プロジェクトとの連携や、色々な産業コンソーシアム活動に参加し企業の枠組みを超えた開発者の連携を体験してきた。近年は、クラウド環境を活用したソフトウエアの先行開発環境の構築や、HPC向けの大規模ソフトウエア実行環境の整備などに従事している。

講演者プロフィール

ルネサスにて車載向けSOC(R-Car)向けのソフトウエア開発に従事し、Linux OSなどのオープンソース系の基盤ソフトウエアの組み込み機器への適用を推進してきた。この活動を通じて、社外のオープンソース開発プロジェクトとの連携や、色々な産業コンソーシアム活動に参加し企業の枠組みを超えた開発者の連携を体験してきた。近年は、クラウド環境を活用したソフトウエアの先行開発環境の構築や、HPC向けの大規模ソフトウエア実行環境の整備などに従事している。

|

パナソニック オートモーティブシステムズ(株) 代表取締役 副社長執行役員 CTO CISO 知的財産担当 水山 正重 |

|

講演者プロフィール

パナソニック オートモーティブシステムズ(株)の代表取締役 副社長執行役員 チーフ・テクノロジー・オフィサー(CTO)およびチーフ・インフォメーション・セキュリティ・オフィサー(CISO)を務め、知的財産分野も担当。1988年に松下電器産業(株)に入社し、オペレーティングシステム(OS)技術開発や携帯電話・スマートフォンの商品・要素技術開発などを幅広く経験。その後、オートモーティブ事業部門でのインフォテインメント事業技術責任者や先行技術開発責任者を経て、現在の役職に至る。卓越した技術力とリーダーシップが業界内外で高い評価を受けており、常に新たなイノベーションを追求している。

講演者プロフィール

パナソニック オートモーティブシステムズ(株)の代表取締役 副社長執行役員 チーフ・テクノロジー・オフィサー(CTO)およびチーフ・インフォメーション・セキュリティ・オフィサー(CISO)を務め、知的財産分野も担当。1988年に松下電器産業(株)に入社し、オペレーティングシステム(OS)技術開発や携帯電話・スマートフォンの商品・要素技術開発などを幅広く経験。その後、オートモーティブ事業部門でのインフォテインメント事業技術責任者や先行技術開発責任者を経て、現在の役職に至る。卓越した技術力とリーダーシップが業界内外で高い評価を受けており、常に新たなイノベーションを追求している。

|

本田技研工業(株) ソフトウェアデファインドモビリティ開発統括部 モビリティシステムソリューション開発部 エグゼクティブチーフエンジニア 坪内 一雄 |

|

講演者プロフィール

Hondaにおいて、SDVを実現する次世代E/Eアーキ、ソフトウェアPFの開発を担当している。1991年より組み込みソフトウェアに携わっており、FA製品に関わる開発エンジニア、チームリーダからキャリアをスタートし、2001年に国内Tier1へ移動。その後カーナビゲーションのソフトウェアPFの開発を担当し、2013年にはマルチコア、Linuxを使ったカーナビゲーションシステムの製品化を実現した。2018年からは、次世代統合システムのソフトアーキ、ソフトウェアPFの開発をリードしてきた。また製品開発と並行して、AGL, Genivi等のOSS活動、AUTOSAR、JASPAR等の標準化活動を担当し、AUTOSARではPL、JASPARにおいてはWGの主査を務めた。2024年にHondaへ移動し、現在に至る。

講演者プロフィール

Hondaにおいて、SDVを実現する次世代E/Eアーキ、ソフトウェアPFの開発を担当している。1991年より組み込みソフトウェアに携わっており、FA製品に関わる開発エンジニア、チームリーダからキャリアをスタートし、2001年に国内Tier1へ移動。その後カーナビゲーションのソフトウェアPFの開発を担当し、2013年にはマルチコア、Linuxを使ったカーナビゲーションシステムの製品化を実現した。2018年からは、次世代統合システムのソフトアーキ、ソフトウェアPFの開発をリードしてきた。また製品開発と並行して、AGL, Genivi等のOSS活動、AUTOSAR、JASPAR等の標準化活動を担当し、AUTOSARではPL、JASPARにおいてはWGの主査を務めた。2024年にHondaへ移動し、現在に至る。

【会場:会議棟 1階 レセプションホールA】

【パネルディスカッション】

本セッションは、パネリストにルネサス エレクトロニクス 宗像様、パナソニック オートモーティブシステムズ 水山様、本田技研工業 坪内様、モデレーターにThe Linux Foundation 福安様をお迎えして、

「SDV」に関して、その本質を議論し、「SDVとは」という点に関して聴衆の皆様と理解を共有するとともに、様々な立場から捉えた「SDV」の価値や意義を議論していきます。

満席になる前にぜひ先行してお申込みください。

*AI Translation System Available at This Session

Please bring your mobile phone & earphones to use the system.

>>>More Details

|

Woven by Toyota, Inc. Vice President and Head of Arene Jean-François Campeau |

|

講演内容

SDVのコンセプトが業界の共通認識として広がる中、既存のOEMは根本的な課題に直面している。BEV OEMから登場する新製品は驚くべき速さで顧客を魅了している。新たな競合が出現する中で既存OEMが直面する課題を理解するため、いくつかの問いを提示する。また、ソフトウェアがOEMにとって重要な競争資産となるにつれて、将来検討すべき潜在的な領域についても探る。

講演者プロフィール

長年にわたりシステムエンジニアやリーダーとして活躍し、大企業やスタートアップ企業において、最高水準の品質の安全な製品を生産し、運営管理を担ってきた。

2021年3月niウーブン・バイ・トヨタに入社以前は、航空宇宙産業向けシミュレーションソリューションの世界的リーダーであるCAEにて、ソフトウェアアーキテクトのチーフを担当し、また航空宇宙企業であるAxis Simulationでは指導的役割も経験する。

講演内容

SDVのコンセプトが業界の共通認識として広がる中、既存のOEMは根本的な課題に直面している。BEV OEMから登場する新製品は驚くべき速さで顧客を魅了している。新たな競合が出現する中で既存OEMが直面する課題を理解するため、いくつかの問いを提示する。また、ソフトウェアがOEMにとって重要な競争資産となるにつれて、将来検討すべき潜在的な領域についても探る。

講演者プロフィール

長年にわたりシステムエンジニアやリーダーとして活躍し、大企業やスタートアップ企業において、最高水準の品質の安全な製品を生産し、運営管理を担ってきた。

2021年3月niウーブン・バイ・トヨタに入社以前は、航空宇宙産業向けシミュレーションソリューションの世界的リーダーであるCAEにて、ソフトウェアアーキテクトのチーフを担当し、また航空宇宙企業であるAxis Simulationでは指導的役割も経験する。

【会場:会議棟 1階 レセプションホールA】

●質疑応答あり

* 翻訳について

本セッションは、AI翻訳システムを使用します。

ご聴講の際は、必ずご自身のイヤホン等をご持参ください。

>>詳細はこちら

*AI Translation System Available at This Session

Please bring your mobile phone & earphones to use the system.

>>>More Details

【入場に関するご案内】

本講演をお申込みいただいた方は9:30頃より展示会場/セミナー会場にご入場いただけます。

10:00前に展示会場にご入場いただく際は、展示会場入口にてセミナー受講者である旨をお伝えのうえ、受講券をご提示ください。

Honda 0シリーズの統合ECUについて

|

本田技研工業(株) 四輪事業本部SDV事業開発統括部 配信ソフトウェア品質責任者、エグゼクティブチーフエンジニア 久木 隆 |

|

講演内容

SDV時代に向けたOTAによるソフトウェアのアップデートや、クロスドメインのアプリケーションを実現するために、Honda 0シリーズでは統合ECUを導入する。統合ECUのコンセプトと新技術について説明する。

講演者プロフィール

1990年3月 早稲田大学理工学部卒業 本田技術研究所に入社しエンジン制御ECUの開発に従事。

2022年4月より北米駐在から帰任し電子プラットフォーム開発を担当し、

2024年10月より配信SW品質責任者に従事。

講演内容

SDV時代に向けたOTAによるソフトウェアのアップデートや、クロスドメインのアプリケーションを実現するために、Honda 0シリーズでは統合ECUを導入する。統合ECUのコンセプトと新技術について説明する。

講演者プロフィール

1990年3月 早稲田大学理工学部卒業 本田技術研究所に入社しエンジン制御ECUの開発に従事。

2022年4月より北米駐在から帰任し電子プラットフォーム開発を担当し、

2024年10月より配信SW品質責任者に従事。

E/Eアーキテクチャの最新トレンド

|

Bosch Corp. Cross-Domain Computing Solutions Regional Business Unit Pracheth Rao |

|

講演内容

・SDVへの移行によって引き起こるE/Eアーキテクチャの変革

・集中型車両アーキテクチャおよびゾーンアーキテクチャの利点(スケーラビリティ、柔軟性、コスト効率の向上を含む)

・実例と将来の展望

講演者プロフィール

クロスドメインコンピューティングソリューション事業 地域統括責任者を務める。

講演内容

・SDVへの移行によって引き起こるE/Eアーキテクチャの変革

・集中型車両アーキテクチャおよびゾーンアーキテクチャの利点(スケーラビリティ、柔軟性、コスト効率の向上を含む)

・実例と将来の展望

講演者プロフィール

クロスドメインコンピューティングソリューション事業 地域統括責任者を務める。

【会場:会議棟 7階 国際会議場】

●質疑応答あり

* 翻訳について

本セッションは、AI翻訳システムを使用します。

ご聴講の際は、必ずご自身のイヤホン等をご持参ください。

>>詳細はこちら

*AI Translation System Available at This Session

Please bring your mobile phone & earphones to use the system.

>>>More Details

未来の協調型ソフトウェア開発を体験する

|

The German Association of the Automotive Industry (VDA) Expert SDV Martin Schleicher |

|

講演内容

本講演では、自動車業界における革新的な協調型ソフトウェア開発の取り組みに焦点を当てる。この取り組みは、主要企業によって推進され、ドイツ自動車工業会(VDA)が支援し、Eclipse Foundationとの協力のもと進められている。

このイニシアチブは、オープンソースを活用したSDV(Software-Defined Vehicle)スタックの競争前段階での共同開発に基づいており、より迅速なイノベーションサイクルの実現、安全性の向上、そしてデジタル顧客体験の改善を目指している。

講演者プロフィール

Martin Schleicher氏は、ソフトウェア戦略、ビジネスモデル、エコシステム開発を専門とするコンサルタントである。

Continental AutomotiveおよびElektrobitにおいてさまざまなリーダーシップを担い、自動車向けソフトウェアおよびエレクトロニクス分野で25年以上の経験を有する。

AUTOSAR、SOAFEEなどの業界団体で活動してきたほか、Eclipse SDVアンバサダーとしても貢献している。

現在は、自動車のソフトウェア定義化に関する取り組みでVDAを支援している。

講演内容

本講演では、自動車業界における革新的な協調型ソフトウェア開発の取り組みに焦点を当てる。この取り組みは、主要企業によって推進され、ドイツ自動車工業会(VDA)が支援し、Eclipse Foundationとの協力のもと進められている。

このイニシアチブは、オープンソースを活用したSDV(Software-Defined Vehicle)スタックの競争前段階での共同開発に基づいており、より迅速なイノベーションサイクルの実現、安全性の向上、そしてデジタル顧客体験の改善を目指している。

講演者プロフィール

Martin Schleicher氏は、ソフトウェア戦略、ビジネスモデル、エコシステム開発を専門とするコンサルタントである。

Continental AutomotiveおよびElektrobitにおいてさまざまなリーダーシップを担い、自動車向けソフトウェアおよびエレクトロニクス分野で25年以上の経験を有する。

AUTOSAR、SOAFEEなどの業界団体で活動してきたほか、Eclipse SDVアンバサダーとしても貢献している。

現在は、自動車のソフトウェア定義化に関する取り組みでVDAを支援している。

Eclipse S-COREから生まれるQorixのパフォーマンス:オープンソースから車載グレードへ

|

Qorix GmbH Go-to-market, Head of Customer Programs Caroline Pastjan |

|

講演内容

Eclipse S-COREは、高性能な車載ECUの複雑化を管理するためのオープンで共通の基盤を提供する。本講演では、Qorixがどのようにオープンソースのコアを車載グレードに提供できるよう進化させているかを解説する。具体的には、ISO 26262に準拠した機能安全、ISO/SAE 21434に準拠したサイバーセキュリティ対応、そして長期的なプログラムサポートの追加について説明する。

主な貢献として、SoCやOS環境にまたがるモジュラーアーキテクチャ、安全性が求められるワークロードに対する決定論的なランタイムオーケストレーション、高性能なデータ転送の最適化、そして統合リスクを低減する認証用アーティファクトの提供が挙げられる。

オープンソースの革新性と量産レベルの堅牢性を融合することで、QorixはS-COREをSDVの信頼できる認証可能な基盤へと変革する。

講演者プロフィール

Qorixにおいてカスタマープログラムおよびビジネスイノベーション部門の責任者を務めている。次世代自動車システム向けの高性能コンピューティング(HPC)プラットフォームプログラムをリードしてきた豊富な経験を持ち、業界で17年以上のキャリアを誇る。ClassicおよびAdaptive AUTOSAR、ミドルウェア統合、SDVアーキテクチャにおける大規模プロジェクトを成功に導いてきた。複雑な課題を実行可能な戦略へと変換し、テクノロジー、戦略、顧客との協働を橋渡しすることで、スケーラブルで将来に備えたソリューションを提供することで知られている。

講演内容

Eclipse S-COREは、高性能な車載ECUの複雑化を管理するためのオープンで共通の基盤を提供する。本講演では、Qorixがどのようにオープンソースのコアを車載グレードに提供できるよう進化させているかを解説する。具体的には、ISO 26262に準拠した機能安全、ISO/SAE 21434に準拠したサイバーセキュリティ対応、そして長期的なプログラムサポートの追加について説明する。

主な貢献として、SoCやOS環境にまたがるモジュラーアーキテクチャ、安全性が求められるワークロードに対する決定論的なランタイムオーケストレーション、高性能なデータ転送の最適化、そして統合リスクを低減する認証用アーティファクトの提供が挙げられる。

オープンソースの革新性と量産レベルの堅牢性を融合することで、QorixはS-COREをSDVの信頼できる認証可能な基盤へと変革する。

講演者プロフィール

Qorixにおいてカスタマープログラムおよびビジネスイノベーション部門の責任者を務めている。次世代自動車システム向けの高性能コンピューティング(HPC)プラットフォームプログラムをリードしてきた豊富な経験を持ち、業界で17年以上のキャリアを誇る。ClassicおよびAdaptive AUTOSAR、ミドルウェア統合、SDVアーキテクチャにおける大規模プロジェクトを成功に導いてきた。複雑な課題を実行可能な戦略へと変換し、テクノロジー、戦略、顧客との協働を橋渡しすることで、スケーラブルで将来に備えたソリューションを提供することで知られている。

SDVを超えて - 現代の車両ソフトウェアのためのパラダイム

|

Accenture Global Lead SDV Christof Horn |

|

講演内容

地殻変動が現代の車両構築方法を変革している。顧客にとっての速度性・効率性・関連性の向上が求められる中、OEMメーカーは車両アーキテクチャの再考だけでなく、開発手法とバリューチェーンの見直しを迫られている。本講演では、ソフトウェア定義車両への変革を成功させるための重要要素を明らかにする。

講演者プロフィール

クリストフ・ホーン博士はアクセンチュアのソフトウェア定義車両(SDV)グローバルリーダーであり、自動車業界の著名な人物である。グローバル自動車メーカーおよびサプライチェーンにおける25年以上の経験を持ち、ここ数年はソフトウェア定義車両への変革に注力している。

講演内容

地殻変動が現代の車両構築方法を変革している。顧客にとっての速度性・効率性・関連性の向上が求められる中、OEMメーカーは車両アーキテクチャの再考だけでなく、開発手法とバリューチェーンの見直しを迫られている。本講演では、ソフトウェア定義車両への変革を成功させるための重要要素を明らかにする。

講演者プロフィール

クリストフ・ホーン博士はアクセンチュアのソフトウェア定義車両(SDV)グローバルリーダーであり、自動車業界の著名な人物である。グローバル自動車メーカーおよびサプライチェーンにおける25年以上の経験を持ち、ここ数年はソフトウェア定義車両への変革に注力している。

<モデレーター>

|

日本アイ・ビー・エム(株) コンサルティング事業本部 オートモーティブ コンピテンシーセンター 自動車産業担当CTO 川島 善之 |

|

講演者プロフィール

日本IBMにて、電気電子製造業と自動車産業にて国内外業務システム開発に従事しソフトウエア開発およびシステム限界を超えるファームウエアやOS要求を長年に渡り実施してきた。

その後、2020年IBM コーポレーション所属となり、2021年より日本IBM自動車産業担当CTOとして活動。

講演者プロフィール

日本IBMにて、電気電子製造業と自動車産業にて国内外業務システム開発に従事しソフトウエア開発およびシステム限界を超えるファームウエアやOS要求を長年に渡り実施してきた。

その後、2020年IBM コーポレーション所属となり、2021年より日本IBM自動車産業担当CTOとして活動。

【会場:会議棟 6階 会議室606】

※Christof Horn様は都合により、ビデオ講演に変更となりました。(1/16時点)

【講演+パネルディスカッション】

本セッションは、ドイツ自動車工業会(VDA)、アクセンチュア、Qorixの3社が本国から来日し、

自動車業界における革新的な協調型ソフトウェア開発に焦点を当て、

それぞれの立場からプレゼンテーションをいただきます。

また、セッションの後半には、日本アイ・ビー・エムの川島様をモデレーターにお迎えし、

パネルディスカッション実施予定です。

講演情報は、順次公開いたしますので、満席になる前にぜひお申込みください。

* 翻訳について

本セッションは、AI翻訳システムを使用します。

ご聴講の際は、必ずご自身のイヤホン等をご持参ください。

>>詳細はこちら

*AI Translation System Available at This Session

Please bring your mobile phone & earphones to use the system.

>>>More Details

|

スズキ(株) 取締役副社長 技術統括 加藤 勝弘 |

|

講演内容

スズキは、お客様の生活に寄り添ったインフラモビリティを目指すため、カーボンニュートラル社会の実現やこれからのクルマの在り方などの社会解決に向けた技術戦略を立て、エネルギー極少化と本質価値の提供を技術哲学とした、ちょうどいいクルマづくりを目指す。

講演者プロフィール

1986年スズキ入社。四輪エンジン設計部門で約30年にわたり設計・実験など開発業務に携わる。その後、四輪技術・商品企画の分野における業務経験を経て、2020年から品質保証部門のトップとしてスズキのQCD基盤を再構築した。2023年からは広く四輪技術部門を管掌し、翌2024年からは技術統括として技術組織の抜本的な再編、技術戦略の策定、技術全般の横断的な指揮・監督を行う。本年4月の取締役副社長就任後も、クルマを取りまくさまざまな社会課題の解決に向けたスズキの技術戦略を実行するため、チームスズキの技術の陣頭指揮を執る。

講演内容

スズキは、お客様の生活に寄り添ったインフラモビリティを目指すため、カーボンニュートラル社会の実現やこれからのクルマの在り方などの社会解決に向けた技術戦略を立て、エネルギー極少化と本質価値の提供を技術哲学とした、ちょうどいいクルマづくりを目指す。

講演者プロフィール

1986年スズキ入社。四輪エンジン設計部門で約30年にわたり設計・実験など開発業務に携わる。その後、四輪技術・商品企画の分野における業務経験を経て、2020年から品質保証部門のトップとしてスズキのQCD基盤を再構築した。2023年からは広く四輪技術部門を管掌し、翌2024年からは技術統括として技術組織の抜本的な再編、技術戦略の策定、技術全般の横断的な指揮・監督を行う。本年4月の取締役副社長就任後も、クルマを取りまくさまざまな社会課題の解決に向けたスズキの技術戦略を実行するため、チームスズキの技術の陣頭指揮を執る。

【会場:会議棟 1階 レセプションホールA】

*AI Translation System Available at This Session

Please bring your mobile phone & earphones to use the system.

>>>More Details

【入場に関するご案内】

本講演をお申込みいただいた方は9:30頃より展示会場/セミナー会場にご入場いただけます。

10:00前に展示会場にご入場いただく際は、展示会場入口にてセミナー受講者である旨をお伝えのうえ、受講券をご提示ください。

|

ジヤトコ(株) 常務執行役員 CTO 大曽根 竜也 |

|

講演内容

電気自動車の開発競争が激化する中、車両の価値向上だけでなく、社会的要請(カーボンニュートラル、環境保護)にも応えるeアクスルの開発が求められている。

本講演では、これらの課題に対応しながら競争力のあるeアクスルを実現するための戦略と実現手段について紹介する。

講演者プロフィール

1991年4月日産自動車(株)に入社 駆動実験部に所属。

2002年 4月 ジヤトコ(株)へ転籍 実験部ユニット実験部グループ、2014年 部品システム開発部部長、2016年 VP 開発部門、2021年 4月 常務執行役員 CTO (Chief Technology Officer) 現在に至る。

講演内容

電気自動車の開発競争が激化する中、車両の価値向上だけでなく、社会的要請(カーボンニュートラル、環境保護)にも応えるeアクスルの開発が求められている。

本講演では、これらの課題に対応しながら競争力のあるeアクスルを実現するための戦略と実現手段について紹介する。

講演者プロフィール

1991年4月日産自動車(株)に入社 駆動実験部に所属。

2002年 4月 ジヤトコ(株)へ転籍 実験部ユニット実験部グループ、2014年 部品システム開発部部長、2016年 VP 開発部門、2021年 4月 常務執行役員 CTO (Chief Technology Officer) 現在に至る。

【会場:会議棟 6階 会議室606】

●質疑応答あり

*AI Translation System Available at This Session

Please bring your mobile phone & earphones to use the system.

>>>More Details

【入場に関するご案内】

本講演をお申込みいただいた方は9:30頃より展示会場/セミナー会場にご入場いただけます。

10:00前に展示会場にご入場いただく際は、展示会場入口にてセミナー受講者である旨をお伝えのうえ、受講券をご提示ください。

|

本田技研工業(株) PU・エネルギーシステム開発統括部 ドライブシステム開発部 部長 町田 昭二 |

|

講演内容

ホンダはカーボンニュートラル社会の実現に向け、長年ハイブリッド車で培ってきた電動化技術を活用して、Honda 0シリーズの「Thin, Light and Wise」コンセプトを具現化するパワートレイン技術を開発している。

本講演では小型・軽量を達成する電動パワートレイン技術について紹介する。

講演者プロフィール

1999年、本田技研工業株式会社に入社し、駆動系量産機種開発、駆動系R研究に従事。

2022年よりドライブシステム開発を担当し、現在に至る。

講演内容

ホンダはカーボンニュートラル社会の実現に向け、長年ハイブリッド車で培ってきた電動化技術を活用して、Honda 0シリーズの「Thin, Light and Wise」コンセプトを具現化するパワートレイン技術を開発している。

本講演では小型・軽量を達成する電動パワートレイン技術について紹介する。

講演者プロフィール

1999年、本田技研工業株式会社に入社し、駆動系量産機種開発、駆動系R研究に従事。

2022年よりドライブシステム開発を担当し、現在に至る。

【会場:会議棟 1階 レセプションホールA】

*AI Translation System Available at This Session

Please bring your mobile phone & earphones to use the system.

>>>More Details

|

マツダ(株) 執行役員 パワートレイン開発・技術研究所担当 中井 英二 |

|

講演内容

マツダは地域の電源構成や顧客ニーズに応じて、BEV、電動化された高効率内燃機関、再生可能液体燃料活用を組み合わせるマルチソリューション戦略を推進。燃焼制御技術で多様なカーボンニュートラル燃料を効率よく燃やしカーボンネガティブの世界を目指す。

講演者プロフィール

1985年3月マツダ株式会社入社。技術研究所で内燃機関の新技術開発を担当。その後、開発本部にてモータースポーツエンジンの設計、開発、ディーゼルエンジンの本体、性能設計、制御設計、性能実験研究に従事し、SKYACTIV-G/D開発をリードする。2017年よりパワートレイン開発本部長、2019年 執行役員、2020年にはパワートレイン開発・統合制御システム開発担当、2023年からはパワートレイン開発・技術研究所担当に就任し、現在に至る。

講演内容

マツダは地域の電源構成や顧客ニーズに応じて、BEV、電動化された高効率内燃機関、再生可能液体燃料活用を組み合わせるマルチソリューション戦略を推進。燃焼制御技術で多様なカーボンニュートラル燃料を効率よく燃やしカーボンネガティブの世界を目指す。

講演者プロフィール

1985年3月マツダ株式会社入社。技術研究所で内燃機関の新技術開発を担当。その後、開発本部にてモータースポーツエンジンの設計、開発、ディーゼルエンジンの本体、性能設計、制御設計、性能実験研究に従事し、SKYACTIV-G/D開発をリードする。2017年よりパワートレイン開発本部長、2019年 執行役員、2020年にはパワートレイン開発・統合制御システム開発担当、2023年からはパワートレイン開発・技術研究所担当に就任し、現在に至る。

【会場:会議棟 1階 レセプションホールB】

●質疑応答あり

*AI Translation System Available at This Session

Please bring your mobile phone & earphones to use the system.

>>>More Details

エンボディドAIのスケーリング:グローバル基盤モデルから実世界の自動運転へ

|

ウェイブ テクノロジーズ プロダクトアーキテクチャ&セーフティ ヘッド 亀山 将亮 |

|

講演内容

WayveのエンボディドAIは、高精度地図やルールベースに依存しない拡張可能な単一のE2E基盤モデルを通じて、車両の走行学習を実現している。このモデルがロンドンから東京の道路環境に適応する仕組み、多様な環境におけるゼロショット運転を実現する様子、研究段階から量産開発への道のり、その過程で見えてきた課題と成果についても共有する。最後に、この手法が自動車産業とモビリティの未来に与える変革を展望していく。

講演者プロフィール

Wayveにてグローバルプロダクトアーキテクチャおよび安全チームを統括し、エンボディドAIを活用した量産開発を推進。前職のWoven by Toyotaでは、認識開発のプロダクトプログラム統括およびセンサアーキテクチャを担当。これ以前のコンチネンタルも含め、日本およびドイツにて約9年間、車載カメラおよび画像認識アルゴリズムの開発、ならびに次世代アーキテクチャ設計に従事。

King’s College London大学院にて知能システムを専攻し修士課程を修了。

講演内容

WayveのエンボディドAIは、高精度地図やルールベースに依存しない拡張可能な単一のE2E基盤モデルを通じて、車両の走行学習を実現している。このモデルがロンドンから東京の道路環境に適応する仕組み、多様な環境におけるゼロショット運転を実現する様子、研究段階から量産開発への道のり、その過程で見えてきた課題と成果についても共有する。最後に、この手法が自動車産業とモビリティの未来に与える変革を展望していく。

講演者プロフィール

Wayveにてグローバルプロダクトアーキテクチャおよび安全チームを統括し、エンボディドAIを活用した量産開発を推進。前職のWoven by Toyotaでは、認識開発のプロダクトプログラム統括およびセンサアーキテクチャを担当。これ以前のコンチネンタルも含め、日本およびドイツにて約9年間、車載カメラおよび画像認識アルゴリズムの開発、ならびに次世代アーキテクチャ設計に従事。

King’s College London大学院にて知能システムを専攻し修士課程を修了。

SDVがもたらす高度運転支援・自動運転とその開発環境

|

本田技研工業(株) 四輪事業本部 SDV事業開発統括部 先進安全・知能化ソリューション開発部 エグゼクティブチーフエンジニア 波多野 邦道 |

|

講演内容

Hondaの考えるソフトウェアデファインドビークル(SDV)は、移動の自由の拡大とドライバー個人への最適化を実現する次世代モビリティプラットフォームであり、ASIMO OSを核とした車載アーキテクチャやAIの活用による高度運転支援・自動運転技術の進化をもたらす。さらに、DXによる開発環境の進化、安全性確保と開発効率の両立を図ってゆくなどの、今後の取組みを紹介する。

講演者プロフィール

2013年より自動運転の研究開発に従事し2020年11月には、世界初のレベル3自動運転システムの型式承認を取得。その後、SDV事業開発統括部のエグゼクティブチーフエンジニアとして、AD/ADAS分野の技術を統括し、最先端要素技術の評価を担当するとともに、技術渉外責任者としてホンダの技術プレゼンス向上に取り組む。また、2021年より日本自動車工業会にて自動運転部の部会長として、自動運転の普及拡大に向けた国内外の様々なルールメイキングの取組みにも参画している。

講演内容

Hondaの考えるソフトウェアデファインドビークル(SDV)は、移動の自由の拡大とドライバー個人への最適化を実現する次世代モビリティプラットフォームであり、ASIMO OSを核とした車載アーキテクチャやAIの活用による高度運転支援・自動運転技術の進化をもたらす。さらに、DXによる開発環境の進化、安全性確保と開発効率の両立を図ってゆくなどの、今後の取組みを紹介する。

講演者プロフィール

2013年より自動運転の研究開発に従事し2020年11月には、世界初のレベル3自動運転システムの型式承認を取得。その後、SDV事業開発統括部のエグゼクティブチーフエンジニアとして、AD/ADAS分野の技術を統括し、最先端要素技術の評価を担当するとともに、技術渉外責任者としてホンダの技術プレゼンス向上に取り組む。また、2021年より日本自動車工業会にて自動運転部の部会長として、自動運転の普及拡大に向けた国内外の様々なルールメイキングの取組みにも参画している。

【会場:会議棟 7階 国際会議場】

*AI Translation System Available at This Session

Please bring your mobile phone & earphones to use the system.

>>>More Details

SDVのその先へ:AI-Defined Vehicleへの道を描く

|

Robert Bosch GmbH Vice President Dirk Slama |

|

講演内容

AI-Defined Vehicleは、SDVの次のステップであり、タスクを調整し、コンテキストに応じて適応できるエージェント型AIによって実現されるものである。しかし、現在のAIは依然として能力に凸凹があり、特定の領域では驚異的な性能を示す一方で、他の領域では脆弱である。このため、安全性が重要な車両システムへの導入は慎重なバランスが求められる。

車載領域と広範なバリューチェーンの両方において、AIを責任ある形で活用するための大きな可能性がある。本講演では、エージェント型AIがエンジニアリングワークフロー、試験・シミュレーション、バリアント推論、コンプライアンス活動、ライフサイクル運用といった領域をどのように支援できるかに焦点を当てる。これらは、digital.autoコミュニティがすでに具体的で範囲の明確なユースケースを試行している分野である。

AI-Defined Vehicleは、突然の変革ではなく、このような実践的なステップを通じて進化していく。それぞれのステップが、ライフサイクル全体にわたり、トレーサビリティ、品質、適応性を強化する。本講演の最後に、現在進行中のdigital.autoの活動から、これらの考え方が実際のプロジェクトでどのように形になり始めているかを示す事例を紹介する。

講演者プロフィール

Dirk Slama氏は、Robert Bosch GmbH のヴァイスプレジデントであり、digital.auto イニシアチブのチェアマンを務めている。

自動車、製造、航空宇宙、金融、通信分野における大規模なデジタルトランスフォーメーションプロジェクトにおいて、25年以上の豊富な経験を有する。

デジタルイノベーションに関する5冊の著書を共同執筆しており、情報システム学の博士号、MBA、計算機科学のディプロマを取得している。

講演内容

AI-Defined Vehicleは、SDVの次のステップであり、タスクを調整し、コンテキストに応じて適応できるエージェント型AIによって実現されるものである。しかし、現在のAIは依然として能力に凸凹があり、特定の領域では驚異的な性能を示す一方で、他の領域では脆弱である。このため、安全性が重要な車両システムへの導入は慎重なバランスが求められる。

車載領域と広範なバリューチェーンの両方において、AIを責任ある形で活用するための大きな可能性がある。本講演では、エージェント型AIがエンジニアリングワークフロー、試験・シミュレーション、バリアント推論、コンプライアンス活動、ライフサイクル運用といった領域をどのように支援できるかに焦点を当てる。これらは、digital.autoコミュニティがすでに具体的で範囲の明確なユースケースを試行している分野である。

AI-Defined Vehicleは、突然の変革ではなく、このような実践的なステップを通じて進化していく。それぞれのステップが、ライフサイクル全体にわたり、トレーサビリティ、品質、適応性を強化する。本講演の最後に、現在進行中のdigital.autoの活動から、これらの考え方が実際のプロジェクトでどのように形になり始めているかを示す事例を紹介する。

講演者プロフィール

Dirk Slama氏は、Robert Bosch GmbH のヴァイスプレジデントであり、digital.auto イニシアチブのチェアマンを務めている。

自動車、製造、航空宇宙、金融、通信分野における大規模なデジタルトランスフォーメーションプロジェクトにおいて、25年以上の豊富な経験を有する。

デジタルイノベーションに関する5冊の著書を共同執筆しており、情報システム学の博士号、MBA、計算機科学のディプロマを取得している。

AI-Defined Mobility最前線 ~技術進化と社会実装への挑戦~

|

(同)デロイト トーマツ パートナー 周 磊 |

|

講演内容

Mobilityは、AIを核としたAI-Defined Mobilityへの進化の局面を迎えている。

クルマの自動化・知能化に留まらず、Robotics領域の進化も加速しており、

その飛躍的な進化の裏には、一貫して基盤モデルやデータ学習・検証における様々な技巧が凝らされている。

本講演では、技術開発の最前線に迫り、社会実装に向けた課題や日本の取るべき方針について考察する。

講演者プロフィール

自動車、ICT、エレクトロニクス、モビリティサービスといった業界を中心に、日本国内のみならず、欧米、中国、インドなど、諸外国を対象とした多数のプロジェクトに参画。事業・技術戦略、ビジネスモデル構築、市場参入シナリオ・ロードマップ策定などの上流工程から、サービス実装・具体的な経営管理体制構築の下流工程まで、End to Endで一貫したコンサルティングプロジェクトの経験を保有。講演および寄稿実績多数。

経営誌Deloitte Review上に、Intelligent Mobilityと安全技術に関する論文“The Rise of Safety Innovations in Intelligent Mobility”(共著)を発表。

講演内容

Mobilityは、AIを核としたAI-Defined Mobilityへの進化の局面を迎えている。

クルマの自動化・知能化に留まらず、Robotics領域の進化も加速しており、

その飛躍的な進化の裏には、一貫して基盤モデルやデータ学習・検証における様々な技巧が凝らされている。

本講演では、技術開発の最前線に迫り、社会実装に向けた課題や日本の取るべき方針について考察する。

講演者プロフィール

自動車、ICT、エレクトロニクス、モビリティサービスといった業界を中心に、日本国内のみならず、欧米、中国、インドなど、諸外国を対象とした多数のプロジェクトに参画。事業・技術戦略、ビジネスモデル構築、市場参入シナリオ・ロードマップ策定などの上流工程から、サービス実装・具体的な経営管理体制構築の下流工程まで、End to Endで一貫したコンサルティングプロジェクトの経験を保有。講演および寄稿実績多数。

経営誌Deloitte Review上に、Intelligent Mobilityと安全技術に関する論文“The Rise of Safety Innovations in Intelligent Mobility”(共著)を発表。

【会場:会議棟 7階 国際会議場】

* 翻訳について

本セッションは、AI翻訳システムを使用します。

ご聴講の際は、必ずご自身のイヤホン等をご持参ください。

>>詳細はこちら

*AI Translation System Available at This Session

Please bring your mobile phone & earphones to use the system.

>>>More Details

※(同)デロイト トーマツ 周 磊様については講演スライド配布はございませんので、ご了承ください。

|

オモビオ・オトノモス・モビリティ・ジャパン(株) オトノモスモビリティ事業部 セグメント日本・韓国・インド エンジニアリング統括 Victor-Sava Tomescu |

|

講演内容

AUMOVIO Xelveは、ADASのモジュール型からE2Eスタックへの移行を戦略的パートナーシップで推進。既存資産再利用が困難な中、システム統合を担い、ハイブリッド方式で段階的にE2E化を進める。

講演者プロフィール

ビクター・トメスク氏は、AUMOVIOの自動運転モビリティ事業領域において、日本および韓国市場のエンジニアリング責任者として従事。自動車業界で20年以上の経験を有し、コンチネンタルオートモーティブ部門でソフトウェア開発者としてキャリアをスタート。その後、ティミショアラ拠点でADASソフトウェアグループのチームリーダー、グループリーダーとして開発を牽引。2021年より日本・韓国のADAS事業を統括し、革新的な技術導入と品質向上に従事。ティミショアラ工科大学にてコンピュータ、マイクロコントローラ、ソフトウェア分野の理学修士号を取得。

講演内容

AUMOVIO Xelveは、ADASのモジュール型からE2Eスタックへの移行を戦略的パートナーシップで推進。既存資産再利用が困難な中、システム統合を担い、ハイブリッド方式で段階的にE2E化を進める。

講演者プロフィール

ビクター・トメスク氏は、AUMOVIOの自動運転モビリティ事業領域において、日本および韓国市場のエンジニアリング責任者として従事。自動車業界で20年以上の経験を有し、コンチネンタルオートモーティブ部門でソフトウェア開発者としてキャリアをスタート。その後、ティミショアラ拠点でADASソフトウェアグループのチームリーダー、グループリーダーとして開発を牽引。2021年より日本・韓国のADAS事業を統括し、革新的な技術導入と品質向上に従事。ティミショアラ工科大学にてコンピュータ、マイクロコントローラ、ソフトウェア分野の理学修士号を取得。

【会場:会議棟 1階 レセプションホールB】

●質疑応答あり

* 翻訳について

本セッションは、AI翻訳システムを使用します。

ご聴講の際は、必ずご自身のイヤホン等をご持参ください。

>>詳細はこちら

*AI Translation System Available at This Session

Please bring your mobile phone & earphones to use the system.

>>>More Details

【入場に関するご案内】

本講演をお申込みいただいた方は9:30頃より展示会場/セミナー会場にご入場いただけます。

10:00前に展示会場にご入場いただく際は、展示会場入口にてセミナー受講者である旨をお伝えのうえ、受講券をご提示ください。

<パネリスト>

|

FAW-Volkswagen Director Digitalization and Organization Marcel Bodensiek |

|

<パネリスト>

|

本田技研工業(株) 四輪事業本部 SDV事業開発統括部 先進安全・知能化ソリューション開発部 エグゼクティブチーフエンジニア 波多野 邦道 |

|

講演者プロフィール

2013年より自動運転の研究開発に従事し2020年11月には、世界初のレベル3自動運転システムの型式承認を取得。その後、SDV事業開発統括部のエグゼクティブチーフエンジニアとして、AD/ADAS分野の技術を統括し、最先端要素技術の評価を担当するとともに、技術渉外責任者としてホンダの技術プレゼンス向上に取り組む。また、2021年より日本自動車工業会にて自動運転部の部会長として、自動運転の普及拡大に向けた国内外の様々なルールメイキングの取組みにも参画している。

講演者プロフィール

2013年より自動運転の研究開発に従事し2020年11月には、世界初のレベル3自動運転システムの型式承認を取得。その後、SDV事業開発統括部のエグゼクティブチーフエンジニアとして、AD/ADAS分野の技術を統括し、最先端要素技術の評価を担当するとともに、技術渉外責任者としてホンダの技術プレゼンス向上に取り組む。また、2021年より日本自動車工業会にて自動運転部の部会長として、自動運転の普及拡大に向けた国内外の様々なルールメイキングの取組みにも参画している。

<パネリスト>

|

Robert Bosch GmbH Vice President Dirk Slama |

|

講演者プロフィール

Dirk Slama氏は、Robert Bosch GmbH のヴァイスプレジデントであり、digital.auto イニシアチブのチェアマンを務めている。

自動車、製造、航空宇宙、金融、通信分野における大規模なデジタルトランスフォーメーションプロジェクトにおいて、25年以上の豊富な経験を有する。

デジタルイノベーションに関する5冊の著書を共同執筆しており、情報システム学の博士号、MBA、計算機科学のディプロマを取得している。

講演者プロフィール

Dirk Slama氏は、Robert Bosch GmbH のヴァイスプレジデントであり、digital.auto イニシアチブのチェアマンを務めている。

自動車、製造、航空宇宙、金融、通信分野における大規模なデジタルトランスフォーメーションプロジェクトにおいて、25年以上の豊富な経験を有する。

デジタルイノベーションに関する5冊の著書を共同執筆しており、情報システム学の博士号、MBA、計算機科学のディプロマを取得している。

<パネリスト>

|

(株)NTTデータ 自動車事業部 事業部長 布井 真実子 |

|

<モデレーター>

|

(株)日本経済新聞社 Nikkei Asia編集長 田中 暁人 |

|

講演者プロフィール

ベンチャー市場部、産業部(現ビジネス報道ユニット)でスタートアップやベンチャーキャピタル、ITやコンテンツ産業を担当。米シリコンバレー支局ではテクノロジー業界を取材。帰国後はテクノロジー業界や自動車業界の取材チームを統括した。2021年から24年までNikkei Asia chief business news correspondentとしてシンガポールに駐在。25年4月からNikkei Asia編集長。論説委員兼務。

講演者プロフィール